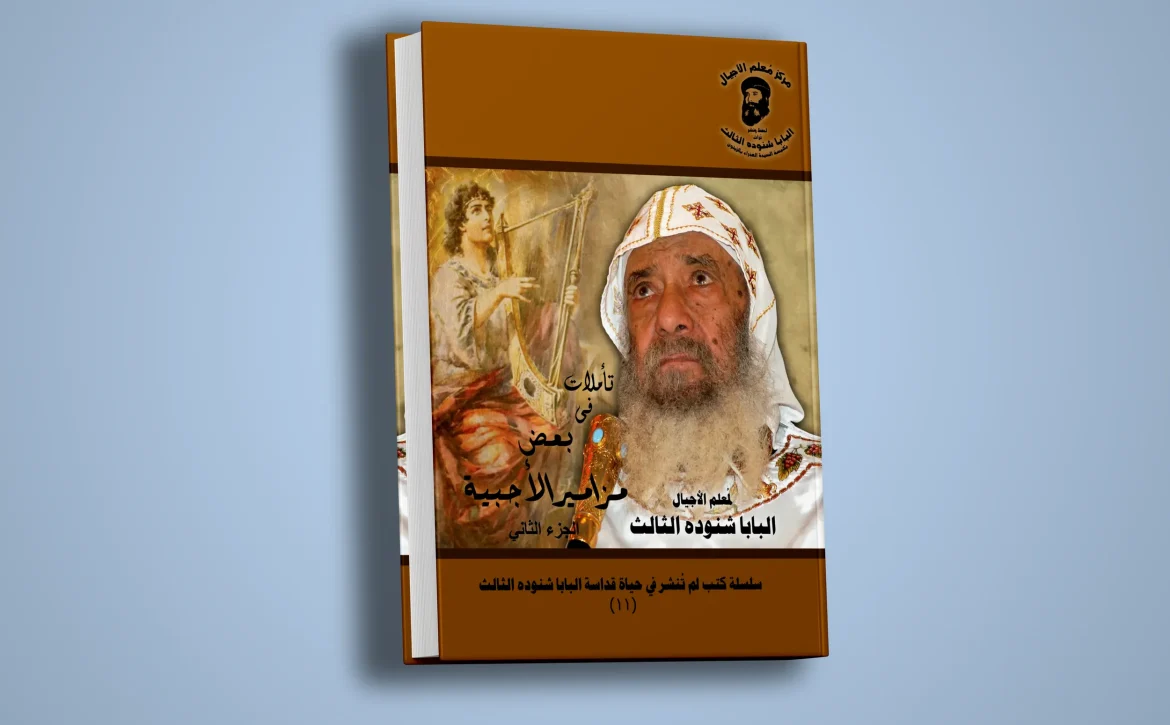

تأملات في بعض مزامير الأجبية

| الكتاب | تأملات في بعض مزامير الأجبية |

| المؤلف | مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث |

| دار نشر | كنيسة السيدة العذراء بالزيتون/ رقم 1021 |

| الطبعة | مارس 2016م |

| رقم الإيداع بدار الكتب | 3819 / 2016 |

طُرس البركة لقداسة البابا تواضروس الثاني

وإن مات فهو يتكلم بعد..

غزارة المعرفة وعمقها في حياة المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث جعلته يترك لنا تُراثًا

ورغم أنه نُشر أكثر من 150 كتابًا بأحجام متنوعة وفي موضوعات عديدة تغطي مساحات كبيرة من المعارف المسيحية الروحية والكنسية والآبائية، والتي تُرجمت معظمها إلى العديد من اللغات، حتى صار اسمه معروفًا عالميًا أنه "مُعلم الأجيال".. إلا أنه ما زال يوجد الكثير مما لم يُنشر بعد. وننشر لكم بعضًا من ذلك التُراث الخالد والذي لم يُنشر من قبل..

ونقدم لكم كتاب:

تأملات في بعض مزامير الأجبية

وسوف تجد عزيزي القارئ متعة خاصة وأنت تستمع لصوت قداسته عبر الصفحات وبعد رحيله.. يُعلِّمنا ويروينا من فيض معرفته وروحياته وخبراته العميقة.

تقديري ومحبتي لكل من ساهم في إخراج هذه الكتب إلى النور.. خاصة مركز "معلِّم الأجيال لحفظ ونشر تُراث البابا شنوده الثالث" في كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون بالقاهرة.

نفَّعنا الله ببركة صلواته لأجلنا كنيسةً وشعبًا وضعفي. ونعمته تشملنا جميعًا..

البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 118

قداسة البابا شنوده الثالث في سطور

1- وُلِدَ في 3 أغسطس 1923م، باسم نظير جيد روفائيل. في قرية سَلاَّم بأسيوط.

2- حصل على ليسانس الآداب - قسم التاريخ - من كلية الآداب جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليًا).

3- التحق بالقوات المسلحة - مدرسة المشاة - وكان أول الخريجين من الضباط الاحتياط سنة 1947م.

4- تخرَّج في الكلية الإكليريكية "القسم المسائي" سنة 1949م، وكان الأول على الخريجين - فعُيِّنِ مُدرّسًا فيها.

5- عمِلَ مُدَرِسًا للغة الإنجليزية والعربية، في إحدى المدارس الأجنبية.

6- أتقَنَ الشعر منذ عام 1939م، وكتب كثيرًا من القصائد الشعرية.

7- في سنة 1949م: تَكَرَّسَ للخدمة في الكلية الإكليريكية وبيت مدارس الأحد في روض الفرج بشبرا، وتولى رئاسة تحرير مجلة مدارس الأحد.

8- صار راهبًا في دير العذراء الشهير بالسريان في 18 يوليو 1954م.

9- تمت سيامته بيد البابا كيرلس السادس، أول أسقف للتعليم والكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية، باسم الأنبا شنوده في 30 سبتمبر 1962م.

10- بدأ الاجتماعات الروحية التعليمية منذ سنة 1962م، واستمر فيها حتى نياحته سنة 2012م.

11- أصدر مجلة الكرازة في يناير 1965م، واستمر في تحريرها حتى نياحته سنة 2012م (واستمرّ قداسة البابا المُعَظَّمْ تواضروس الثاني في إصدارها).

12- اختارته السماء بالقرعة الهيكلية وتمَّ تجليسه البابا الـ 117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 14 نوڤمبر 1971م.

13- نَمَتْ الكنيسة القبطية في عهده، داخل مصر وخارجها؛ في كل قارات العالم: أفريقيا

وآسيا وأوروبا وأستراليا والأمريكتين: الشمالية والجنوبية.

14- حصل على تسع شهادات دكتوراه فخرية من كبرى جامعات أمريكا وأوروبا.

15- امتدت الكلية الإكليريكية في عهده، وأصبح لها 16 فرعًا في مصر وخارجها.

16- حصل على العديد من الجوائز مثل؛ جائزة أفضل واعظ ومعلم للدين المسيحي في العالم 1978م من مؤسسة Browning الأمريكية، وجائزة أوجوسبورج الألمانية للسلام. كما حصل على وسام الصليب الأكبر للقديس أغناطيوس من الكنيسة السريانية.

17- كتب أكثر من 150 كتابًا ونبذة في كثير من المجالات الكتابية والروحية، واللاهوتية والعقائدية وفي الخدمة والرعاية والتربية.

17- قامَ بسيامة بطريركين لكنيسة إريتريا و5 مطارنة و112 أسقفًا وأكثر من 2000 كاهن و1000 راهب.

18- قامَ برحلات رعوية ورسمية لكثير من بلدان العالم، وصلت إلى 104 رحلة.. فمثلاً زار الولايات المتحدة (57 زيارة)، والمملكة المتحدة (31 زيارة) وغيرها.

19- أحضر إلى مصر رفات القديس أثناسيوس الرسولي البطريرك الـ 20، في 10 مايو 1973م.

20- اهتم بخدمة المرأة؛ وقام بتشكيل لجنة المرأة، وسمح للمرأة بالدراسة بالكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية، وقام بتعيينها مدرسًا بالكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية لتدريس علم اللاهوت، وسمح لها بعضوية المجلس الملي، وعضوية مجالس الكنائس.

21- جلس قداسة البابا شنوده الثالث على الكرسي المرقسي لمدة 40 سنة، و4 أشهر، و3 أيام، وبهذا يعتبر سابع الباباوات من حيث طول مدة الجلوس على الكرسي المرقسي. عاش 88 سنة و7 أشهر، و14 يوم.

22- رقد في الرب في 17 مارس سنة 2012م، وكانت جنازة قداسته مهيبة وعظيمة، حضرها أكثر من اثنين ونصف مليون شخص. نيحَ الله نفسه في فردوس النعيم، ونَفَّعْنا بصلواته.

هذا الكتاب

هذا الكتاب

يسر مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنوده الثالث أن يقدم لك أيها القارئ العزيز كتاب "تأملات في بعض مزامير الأجبية".

وهو عبارة عن تأملات وتفاسير روحية لبعض المزامير التي نصلي بها كل يوم في الأجبية. وكما كان قداسة البابا شنوده الثالث يوصي أبناءه دائمًا بحفظ المزامير، كذلك اهتم بشرحها. وهو يفسرها بأسلوب روحي رائع، بسيط وسلس يمكن استيعابه بسهولة. وهذا الكتاب من الكتب المعزية جدًا. نتمنى لك عزيزي القارئ رحلة ممتعة ومشبعة..

بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم العذراء.

القمص بطرس بطرس جيد

مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث

البابا شنوده الثالث

الفصل الأول لماذا ارتجت الأمم (مز2)

لماذا ارتجت الأمم[1]

[مز 2]

المزمور الثاني هو أحد مزامير صلاة باكر. نفهمه بمعنى عام.

وأيضًا هو نبوة عن السيد المسيح في أسبوع الآلام.

وقد استخدمه الآباء الرسل والتلاميذ في (أع4: 25–27) كنبوّة عن السيد المسيح، وما أصابه من هيرودس وبيلاطس وشعوب إسرائيل.

بل يقول المرتل - بروح النبوة – عن جميع المؤامرات التي قامت ضد السيد المسيح خلال فترة التجسد على الأرض..

كما يصلح أيضًا أن يقال عن كل الذين يعادون الله بالباطل، ويقومون ضد مسحائه، خدامه من الآباء الكهنة، وكل من مسحه الله خادمًا يحمل رسالته.. وهكذا يقول المرتل:

لِمَاذَا ارْتَجَّتِ الأُمَمُ، وَتَفَكَّرَ الشُّعُوبُ فِي الْبَاطِلِ؟

قَامَ مُلُوكُ الأَرْضِ، وَتَآمَرَ الرُّؤَسَاءُ مَعًا عَلَى الرَّبِّ وَعَلَى مَسِيحِهِ! إنه يتعجب كيف أن البشر يقومون ضد خالقهم، يتآمرون على الله نفسه الذي منحهم نعمة الوجود، ومنحهم العقل الذي يفكرون به ضده، كما منحهم القوة التي يحاربونه بها!!

إنها صورة من خيانة البشر. لهذا يتعجب داود. لقد قاموا على الرب وعلى مسيحه، يريدون التخلص منهما قائلين: "لِنَقْطَعْ قُيُودَهُمَا، وَلْنَطْرَحْ عَنَّا رُبُطَهُمَا".. عجيب هذا في ثورتهم ضد الله.

يعتبرون الدين أغلالًا تقيدهم، ونيرًا لا يحتملونه.

هكذا يقول الخطاة الذين تستعبدهم شهوات العالم، فيشعرون أن وصايا الله أغلالًا يجب أن يقطعوها ويتخلصوا منها ليصيروا (أحرارًا) يفعلون ما يشاؤون!! وهذا ما يقوله الوجوديون: "من الخير أن الله لا يوجد، لكي نحس نحن بوجودنا! إن وجود الله يعطل وجودنا"!

وهذا ما فعله الشيوعيون أيضًا وكل الملحدين.

اعتبروا الله نيرًا طرحوه عن أعناقهم، بل طرحوه عن الكل، وأرغموا الناس أن يرفضوا الله معهم. ما لزوم الله؟! وما لزوم الدين؟! وما لزوم الوصايا والكتب المقدسة؟!

وسلكوا في أساليب متعددة من التجديف على الله، ومن قيادة المجتمع كله إلى رفض الله، حتى التلاميذ الصغار في المدارس، كانوا يغرسون في أذهانهم أن الله غير موجود، وأن الدين هو أفيون للشعوب يتخدرون به، وينسون الواقع الذي يعيشون فيه.

ولكن ما الذي حدث نتيجة لهذا التجديف والرفض؟ يقول المرتل:

"اَلسَّاكِنُ فِي السَّمَاوَاتِ يَضْحَكُ. الرَّبُّ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ!"

كل ثوراتهم على الله هي لون من العبث، هيهات أن تهز ملكوت الله!! هيهات أن تُهز الكنيسة التي أسسها الله على صخرة الإيمان، وَأَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَنْ تَقْوَى عَلَيْهَا (مت 16: 18).

ترك الله هؤلاء الشيوعيين الملحدين، حتى زالت دولتهم، وانقسموا على بعضهم البعض، وتشتتت جماعاتهم، وعاد الإيمان إلى نفوس الرافضين، وظهر الإيمان الكامن في قلوب الخائفين. أما الملحدون بالحقيقة، فإن "اَلسَّاكِنُ فِي السَّمَاوَاتِ يَضْحَكُ. الرَّبُّ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ". إنه درس لجميعنا أن نظل ثابتين، لا نتزعزع أمام قوى الشر.

بل ننتظر الرب، الذي لا بد أن يستهزئ بقوة هؤلاء. في يوم الجمعة العظيمة كان كل ذلك الجمع المحتشد، يصيح "اصْلِبْهُ! اصْلِبْهُ!". وكانوا يهزأون قائلين: "خَلَّصَ آخَرِينَ وَأَمَّا نَفْسُهُ فَمَا يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَا!" (مر15: 31).

وكانوا يظنون بصلبهم للمسيح أنهم قد تخلصوا منه، ومن شعبيته التي يكرهونها، ومن تعاليمه ومعجزاته التي تجذب الناس إليه؛ لذلك قاموا على الرب وعلى مسيحه وكان هدفهم "لنطرح عنّا نيرهما"، ولكن الذي حدث كان عكس ذلك. كيف؟ "اَلسَّاكِنُ فِي السَّمَاوَاتِ يَضْحَكُ. الرَّبُّ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ".

ومتى استهزأ الرب بهم؟ كان ذلك يوم قيامته.. استهزأ بالقبر والحجر العظيم الذي يغلقه. واستهزأ بالأختام وبالحراس وبالجنود! واستهزأ بهم في دفعهم رشوة للجنود ليقولوا: "قُولُوا إِنَّ تَلاَمِيذَهُ أَتَوْا لَيْلاً وَسَرَقُوهُ وَنَحْنُ نِيَامٌ!" (مت28: 13).

حقًا إن الساكن في السماوات يضحك بهم!! لأنه ما منفعة التلاميذ في أن يسرقوا جسده وهو ميت، هذا الذي هربوا من الدفاع عنه وهو حي؟! وما قوّتهم وما جسارتهم في أن يأتوا إلى القبر المغلق، وعليه حجر كبير، وحوله حراس مدججون بالسلاح، بينما كان هؤلاء التلاميذ خائفين في علِّيَّة مُغَلَّقة عليهم! ولا مصلحة لهم في سرقة جسد ميت، ولا قدرة لهم على ذلك!!

في كل ثورة الناس على الله، السماوات تستهزئ بهم. هؤلاء الثائرون على الله ومسيحه، ينطبق عليهم قول الشاعر:

كناطحٍ صخرةً يومًا ليوهنها .:. فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل

والناس الذين يقفون ضد الله، لم يكونوا فقط وقت الصلب، أو أثناء مؤامرات الكتبة والفريسيين وشيوخ الشعب، بل هم موجودون في كل زمان وكل مكان..

هؤلاء هم الذين يتهمون الله، ويحمّلونه مسئولية كل متاعبهم!

في كل فشلهم، وفي كل مصائبهم، يقولون: لماذا يفعل بنا الرب هكذا؟! بل إن رسب تلميذ لأنه لم يذاكر، يقول: لماذا سمح الله أن أرسب؟! بل إن قُبِض على لص وهو يسرق، ما أسهل أن يحتج أهله على هذا قائلين: لماذا يا رب جعلته يُسجن؟! هؤلاء الذين يبغضون الله، إنما يبغضونه بلا سبب من الله ضدهم، لذلك تعّجب المرتل قائلًا في المزمور: "لِمَاذَا ارْتَجَّتِ الأُمَمُ؟! لماذا تَفَكَّرَ الشُّعُوبُ فِي الْبَاطِلِ؟"

والبعض قد يقوم ضد الله، بسبب الكبرياء، أو شهوات خاصة.

مثل الشيطان الذي أراد أن يرتفع إلى علو السماء، ويصير مثل العلي (إش14: 13، 14).. أو مثل آدم وحواء اللذين - بإغراء من الشيطان – أرادا أن تنفتح أعينهما ويصيرا مثل الله، عارفين الخير والشر (تك3: 5).. أو مثل بناة برج بابل، الذين أرادوا أن يبنوا لهم برجًا رأسه بالسماء، ويصنعوا لأنفسهم اسمًا (تك4:11).

والعجيب أن البعض يقف ضد الله، ظانًا أن الله سينافسه، أو يأخذ منه شيئًا.

مثال ذلك هيرودس لما سمع من المجوس عن ميلاد المسيح ملكًا لليهود. يقول الكتاب: "فَلَمَّا سَمِعَ هِيرُودُسُ الْمَلِكُ اضْطَرَبَ وَجَمِيعُ أُورُشَلِيمَ مَعَهُ فَجَمَعَ كُلَّ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَكَتَبَةِ الشَّعْب، وَسَأَلَهُمْ: أَيْنَ يُولَدُ الْمَسِيحُ؟" (مت2: 3-4). بل أكثر من هذا أمر بقتل كل أطفال بيت لحم، ليتخلص من المسيح!!

وأحيانًا يقف البعض ضد الله بسبب الجهل.

يجهل حكمة الله في تصرفه، فيقف ضده، بينما لو عرف الحقيقة لشكر الله. وصدق المثل الذي يقول: "الناس أعداء ما جهلوا".

المهم أن النفس في عداوتها لله، تفقد سلامها الداخلي.

مثلما حدث لهيرودس لما سمع بميلاد المسيح. ومثلما حدث لرؤساء اليهود لما عرفوا أن السيد المسيح أقام لعازر من الموت؛ فعقدوا مجمعًا وقالوا: " مَاذَا نَصْنَعُ؟ فَإِنَّ هذَا الإِنْسَانَ يَعْمَلُ آيَاتٍ كَثِيرَةً؟!" (يو11: 47).

وهكذا ارتجت الأمم، ليس رؤساء اليهود فقط، بل فيما بعد أباطرة وقياصرة الرومان أيضًا. ألقوا القبض على الآلاف وسجنوهم، وقتلوا من قتلوه، وعذّبوا من عذّبوه. "وَتَفَكَّرَ الشُّعُوبُ فِي الْبَاطِلِ.. وَتَآمَرَ الرُّؤَسَاءُ مَعًا عَلَى الرَّبِّ وَعَلَى مَسِيحِهِ".

ولكن ما الذي نتج عن تآمر الشعوب؟ يقول الكتاب:

"الساكن في السموات يضحك بهم؟؟". هزأ الله بكل قوتهم. وإذا بالمسيحيين العزل الواقعين تحت الاضطهاد، ينتصرون على الإمبراطورية الرومانية بكل سطوتها وكل قسوتها، ويصدر مرسوم ميلان سنة 313م. فيسمح للمسيحية بالحرية الدينية، بل صارت الدولة الرومانية مسيحية، وصار الأباطرة مسيحيين..

حِينَئِذٍ يُكَلّمُهِم بِغَضَبِهِ، وبِرِجْزِهِ يَرْجُفُهُمْ.

هذا هو الذي حدث. وليتنا نقرأ في التاريخ في نهاية الولاة والأباطرة الذين اضطهدوا المسيحية، وكيف ماتوا بميتات شنيعة. وبعضهم انتهت حياته بالجنون. ماذا كانت نهاية نيرون ودقلديانوس؟!

بعد هذا يقول المرتل نبوءته، عن السيد المسيح:

"أنا أقمت منه ملكًا على صهيون جبل قدسه، لأكرز بأمر الرب. الرب قال لي أنت ابني، وأنا اليوم ولدتك".

هنا ملكوت الله الحقيقي، الذي ترمز إليه كلمة "صهيون". ليس بالمعنى الحرفي، بل بالمعنى الرمزي. الملكوت الذي تأسس نتيجة للكرازة. هذه التي بدأ بها السيد المسيح، إذ كان يكرز ببشارة الملكوت (مت4: 17). ويقول للناس: "قَدْ كَمَلَ الزَّمَانُ وَاقْتَرَبَ مَلَكُوتُ اللهِ، فَتُوبُوا وَآمِنُوا بِالإِنْجِيلِ" (مر1: 15). وكما قال الله للسيد المسيح: "أَنْتَ ابْنِي". وقال للناس عنه: "هذَا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ" (مت3: 17). هكذا أنت أيضًا دعاك الله ابنًا له، وصيّرك ملكًا على قلبك، لتعلن ملكوت الله على مشاعرك وأحاسيسك. لكي تكرز بأمر الرب. فهذه رسالتك في الحياة.. وفيما تكرز تجد أمامك وعد الله، يقول لك: "سلني فأعطيك الأمم ميراثًا، وسلطانك إلى أقصاء الأرض".

وقد تم هذا الوعد بالنسبة إلى السيد المسيح، فلما رفضه اليهود، وتفكروا عليه بالباطل، قبلته الأمم، وانتشر الإيمان به في كل أقطار الأرض، لكي يرعاهم "بقضيب من حديد". أما الخارجون عليه من الأمم فإنه "مثل آنية الفخار يسحقهم"..

وأنت إن صرت ابنًا حقيقيًا لله، سيعطيك الأمم ميراثًا". إن كان الأمم يرمزون للشعوب الغريبة، فكل ما يكون فيك غريبًا من رعوية الله، يعطيك الله إياه ميراثًا، ويمتد سلطانك الروحي إلى أقاصي الأرض، إلى كل ما تصل إليه إرادتك وكرازتك. لقد قيل في المزمور: "قامت ملوك الأرض على الرب وعلى مسيحه".

وأنت أيضًا – كمسيحي – تعتبر مسيحًا للرب.

أنت الذي نلت المسحة المقدسة في سر الميرون، وقال عنك الكتاب وعن أخوتك: "فَلَكُمْ مَسْحَةٌ مِنَ الْقُدُّوسِ" (1يو2: 20، 27). وقديمًا كان كل من يُمسح بالدهن المقدس، يدعى مسيح الرب، كما قال داود عن شاول الملك (1صم 24: 6).

وكمسيح للرب، اكرز بأمر الرب، ولا تخف من القائمين عليك.

فهوذا الرب يقول لك: "لاَ تَخَفْ، بَلْ تَكَلَّمْ وَلاَ تَسْكُتْ، لأَنِّي أَنَا مَعَكَ، وَلاَ يَقَعُ بِكَ أَحَدٌ لِيُؤْذِيَكَ" (أع18: 9، 10). "لاَ تَخَفْ مِنْ وُجُوهِهِمْ، لأَنِّي أَنَا مَعَكَ لأُنْقِذَكَ، يَقُولُ الرَّبُّ" (إر1: 8).. "فَيُحَارِبُونَكَ وَلاَ يَقْدِرُونَ عَلَيْكَ، لأَنِّي أَنَا مَعَكَ، يَقُولُ الرَّبُّ" (إر1: 19). بغرور الأشرار يقولون: "لنقطع أغلالهما، لنطرح عنا نيرهما"، ولكنه كلام غرور وادعاء، لا يقدرون عليه. وهكذا يشرح المرتل خبرته في (مز3) فيقول: " كَثِيرُونَ يَقُولُونَ لِنَفْسِي: لَيْسَ لَهُ خَلاَصٌ بِإِلهِهِ. الرب ناصري، لاَ أَخَافُ مِنْ رِبْوَاتِ الجموع المحيطين بي، القائمين عليَّ".

[1] مقال لقداسة البابا شنوده الثالث نُشر في مجلة الكرازة، بتاريخ 24 أبريل 1998م

الفصل الثاني الــرب يـرعــاني

الرب يرعاني[1]

[مز 22] (23)

هذا المزمور هو من مزامير الساعة الثالثة.

ويسمى مزمور الراعي، وهو مزمور محبوب من جميع الناس. وله ميزة أنه لا توجد فيه أية طلبة. المرتل لا يطلب فيه شيئًا. ولا يوجد فيه اعتراف بالخطية. ولا توسل لنوال الغفران، ولا حزن ولا انسحاق. إنما يشمل إحساسًا بوجود الله في حياة الإنسان. فرح برعاية الله وعنايته فيقول في ذلك:

"الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، في مراعٍ خضرٍ يربضني، وإلى ماء الراحة يوردني".

كون أنك تشعر أنك محتاج إلى رعاية، هي حالة من الاتضاع. وكون أنك تشعر أن الله هو الذي يرعاك، لا شك أن ذلك يغرس في نفسك شعورًا بالاطمئنان، وفيه شكر لله، وسلام قلبي..

عبارة الرب يرعاني معناها أنني لست وحدي.

أنا لا أعيش في هذه الدنيا وحيدًا متعبًا، بعيدًا عن المعونة.. إنما الرب يرعاني.

الناس لهم من يهتم بهم، ولهم من يسندهم ويحميهم ويرعاهم، أما أنا فلي الله نفسه. الله نفسه هو الذي يرعاني.

ولأن الله هو الذي يرعاني، لذلك لا يعوزني شيء.

ما دام الله يرعاني، فسوف أعيش في سلام وفي اطمئنان، وفي فرح. لا يدخل القلق إلى قلبي، ولا الاضطراب.

هذا المزمور أيضًا يتحدث عن علاقة خاصة مع الله. الرب يرعانا كلنا، ويرعى العالم كله. وهذا حق. ولكني هنا أتكلم عن علاقة خاصة لي مع الله. أنا شخصيًا لي علاقة مع الله. وأنا شخصيًا كفرد، كإنسان أشعر بيد الله في حياتي، وأشعر بأن الله يرعاني، وأنه يهتم بي. هذه مشاعر قلب فرحان بربنا، قلب حاسس بربنا في حياته، شاعر بوجود ربنا في حياته، وبحفظ الله، وستر الله، ومعونة الله، واهتمام الله به بصفة خاصة.

يعني أنك لست تائهًا أو ضائعًا وسط ملايين من البشر الذين يهتم بهم الله.

إنما لك علاقة خاصة مع الله. لست ضائعًا وسط الزحمة. ما أكثر وجود رعاة لهم آلاف من الناس يرعونهم. وعلى الرغم من هذا يوجد واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر يضيعون وسط زحام الناس من حولهم. لا يحس بهم الراعي لكثرة مشغولياته!! أما أنا فالرب يرعاني. وفي وسط ملايين الملايين من مخلوقاته، يعطيني اهتمامًا خاصًا في حياتي.

بسبب المحبة التي بيني وبينه.

هذه نقطة عملية مفرحة بلا شك. يفرح قلبي طبعًا إن شعر بهذا..

وهذه النقطة المفرحة نجدها في القداس الغريغوري:

ففي صلواته نجد علاقة خاصة بين الفرد وبين الله. يقول له: "أقمت السماء لي سقفًا. ومهدت لي الأرض لكي أمشي عليها". يقول لي وليس لنا..

هذه السماء أقامها الله لأجلي أنا، ومهّد الأرض من أجلي أنا..

ويقول أيضًا: "من أجلي ألجمت البحر، ومن أجلي أخضعت طبيعة الحيوان. "أرسلت لي الأنبياء من أجلي". شعورك بعلاقة خاصة بينك وبين الله.

الله ليس فقط إلهًا للعالم كله، وأنت مجرد شيء بسيط في العالم.

وإنما هو أيضًا إله لك أنت بالذات. ربنا كما صُلب ومات لأجل العالم، هو كذلك صُلب ومات لأجلك أنت. من أجلك أنت بالذات، لأجل خطاياك الخاصة "لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ" (يو3: 16). وهكذا أحبك أنت كفرد "الرب يرعاني". شعور جميل من رعاية الله. وربنا فعلًا يحب الرعاية. والرعاية لها معنى خاص عنده.

ويقول: "أَنَا هُو الرَّاعِي الصَّالِحُ، وَالرَّاعِي الصَّالِحُ يَبْذِلُ نَفْسَهُ عَنِ الْخِرَافِ" (يو10: 11). والرسول يتكلم عن الله فيقول عنه: "رَاعِي نُفُوسِكُمْ وَأُسْقُفِهَا" (1بط 2: 25). ثم يسميه أيضًا "رَئِيسُ الرُّعَاةِ" (1بط5: 4). وفي سفر حزقيال النبي يقول: "أَنَا أَرْعَى غَنَمِي وَأُرْبِضُهَا، يَقُولُ السَّيِّدُ الرب وَأَطْلُبُ الضَّالَّ، وَأَسْتَرِدُّ الْمَطْرُودَ، وَأَجْبِرُ الْكَسِيرَ، وَأَعْصِبُ الْجَرِيحَ" (حز34: 15-16).

والله أقام في الأرض رعاة من رجال الكهنوت.

ويقول القديس بولس الرسول عن ذلك لأساقفة أفسس: "اِحْتَرِزُوا اِذًا لأَنْفُسِكُمْ وَلِجَمِيعِ الرَّعِيَّةِ الَّتِي أَقَامَكُمُ الرُّوحُ الْقُدُسُ فِيهَا أَسَاقِفَةً، لِتَرْعَوْا كَنِيسَةَ اللهِ الَّتِي اقْتَنَاهَا بِدَمِهِ" (أع20: 28).

إنه عمل رعاية، وعصا رعاية تُعطى للأسقف في يوم سيامته.. وفي الواقع إن الراعي له في الكنيسة مكانة معينة. سأشرح قليلًا عنه لنفهم مكانتها.

كثير من الناس الذين ائتمنهم الله على شعبه، جعلهم يشتغلون بالرعي

أولًا: موسى تهذب بكل حكمة المصريين (أع7: 22). ولكن هذا لم يكن كافيًا. تربى في القصر الملكي بكل تربية أولاد الملوك. وتدرب على أمور من قيادة الجيش، ولكن كل ذلك لم يكن كافيًا. فأخذه الله وجعله يرعى الغنم لمدة أربعين سنة، فلماذا؟

لأن مهنة الرعي تعطي عواطف الحب والحنان والشفقة، والهدوء والطيبة. الراعي يحب غنماته، ويشفق عليها كل الإشفاق ويقودها إلى العشب الأخضر وإلى الماء.

وتوجد علاقة طيبة وارتباط بين الراعي وغنمه.

تجد الراعي يمشي، والغنم تتبعه وتمشي وراءه، حيثما يسير، غنماته معه. في كل اتجاه يتجه إليه. "خرافي تسمع صوتي وتتبعني". تميز صوتي وتتبعني "أَمَّا الْغَرِيبُ فَلاَ تَتْبَعُهُ بَلْ تَهْرُبُ مِنْهُ، لأَنَّهَا لاَ تَعْرِفُ صَوْتَ الْغُرَبَاءِ". هكذا قال الرب (يو10: 4، 5).

لو كان أحد فيكم رأى زريبة غنم، وقد فتح الراعي بابها، سيرى أن كل الأغنام متجهة بأنظارها إليه. تعرفه وتركز وجهها عليه، وتتعلق به. والأغنام أيضًا تميّز صوته وتحبه، وهو يحبها. والراعي يبذل نفسه عن الخراف.

جميلة عبارة "تسمع صوتي، ولا تسمع لصوت الغريب". يظن البعض أن الأغنام لا تفهم! كلا، إنها تميز صوت راعيها، وتحبه، وتنظر إليه، وتسعى وراءه وتتبعه حيثما سار..

إن الأغنام لو كانت ترعى في أرض معشبة، وتجد أن راعيها قد ترك المكان، تترك العشب وتسعى وراءه. إن الراعي عندها أهم من العشب ومن الطعام.. إنه قلبها المحب اللطيف. والراعي يمسك عصا، يقود بها غنمه، لا يضرب بها أبدًا. إنما يرشد بها. وفي إرشاده للغنم، قد يمسها بعصاه، ولكنه لا يضربها. لذلك قال داود في المزمور: "عصاك وعكازك، هما يعزيانني".

سبب تعزية لي. متى تكون العصا سبب تعزية؟ هذا أمر يعرفه الرعاة، وتعرفه الرعية. إن عصا الراعي ليست للتأديب أو للأذى، إنما للإرشاد والتوجيه. بطريقة خفيفة. والخراف تحب عصا الراعي حينما تلمس أجسادها..

تدرب كثير من الآباء على الرعي، قبل أن يدخلوا إلى الرعاية.

داود النبي – مثل موسى النبي – تدرب في الرعي. هذا الذي قال: "الرب يرعاني"، كان من أنجح الرعاة في التاريخ. ولم يكن راعيًا عاديًا! كان يمشي معهم بالمزمار والقيثار، يغني لهم أغانٍ حلوة. لم يحدث أن غنيمات قد سمعت راعيًا حلو الصوت مثل داود! إنه راعٍ موسيقي، راعٍ يغني، راعٍ عازف. إنه الراعي الذي كان يأسر أسماع غنيماته، وليس فقط يأخذها إلى الخضرة. كانت الغنيمات تأكل، وتسمع الموسيقى في نفس الوقت. أية غنيمات تمتعت بمثل هذا؟!

حينما يقول داود "الرب يرعاني" إنما يقولها وهو فاهم تمامًا معنى الرعاية. من النوع الجميل الذي تدرب عليه هو نفسه.

إن النفس المحبة لله تقول في سفر النشيد: "أَنَا لِحَبِيبِي وَحَبِيبِي لِي. الرَّاعِي بَيْنَ السَّوْسَنِ" (نش6: 3).. يرعاني وسط الورود والزنابق. يرعى النفس. لذلك حينما نتكلم عن كلمة (الراعي)، إنما نتكلم عن كلمة كبيرة وعميقة.

داود راعي الغنم، والله رعاه

والقديس أغسطينوس يقول لله وهو يصلي من أجل شعبه: أنا يا رب بالنسبة إليهم الراعي. ولكن بالنسبة إليك مجرد خروف صغير من قطيعك. أطلب إليك أن ترعاني وترعاهم.

الله هو الراعي المهتم بالكل

إنه الراعي الصالح، الذي لما كان يرعى مائة، وواحد منها قد تاه. ترك التسعة والتسعين، وذهب يبحث عن الواحد؛ أي لا يترك أحدًا من رعيته. بل يهتم بالكل. يبحث عن الضال في وسط الجبال والتلال "طَافِرًا عَلَى الْجِبَالِ، قَافِزًا عَلَى التِّلاَلِ" (نش2: 8)، يبحث عن رعيته. إنه الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف.

الكتاب يقدم لنا أمثلة عديدة لرعاية ربنا.

رعاية الشعب في البرية. يظللهم ويقودهم بالسحاب في النهار، وبعمود النار في الليل (خر13: 21). الراعي الذي يرسل لهم المن والسلوى (خر16: 15)، ويفجر لهم الماء من الصخرة (خر17: 6). الراعي يقود إلى مراعٍ خضراء. الذي كان يرعى يونان وهو في بطن الحوت (يون1: 17)، ودانيال وهو في جب الأسود (دا 6: 22). ويرعى الثلاثة فتية وهم في أتون النار (دا 3: 28). ويرعى المسبيين وهم عند أنهار بابل. إن أمثلة رعاية الله لا تدخل تحت حصر..

وحينما نقول (الرب يرعاني) إنما نقصد يرعاني ماديًا وروحيًا.

تشمل رعايته الأمرين معًا. يرعى الجسد والروح، وكذلك النفس والعقل والفكر. إنها رعاية شاملة لذلك قال داود في المزمور..

لا يعوزني شيء..

كل إنسان يمكنه أن يقول، إن كثيرًا من الناس يرعونني. أبي وأمي يهتمون برعايتي في أمور الجسد، فيعطونني كفايتي من طعام وشراب وكساء. ويوجد مدرسون في المدارس يرعونني من جهة الثقافة والعلم والتهذيب. كذلك الدولة ترعاني، تعطيني الأمن والتموين والمسكن واحتياجات الحياة من كافة النواحي.

أما الله فيعطيني الكل. لا يعوزني شيء. إنه الراعي الذي تتمثل فيه كل احتياجاتي. منذ أن عرفت الله، لم أعد معوزًا شيئًا.

هو وكفى. لا أريد غيره. لا يعوزني شيء.

هو يرعاني. لذلك فإن الذين اختبروا رعاية الله، لم يعتمدوا على ذراع بشري. ولا على الذات، ولا على العالم. بل حينما آمنوا برعاية الله لهم، واختبروها في حياتهم، لم يعودوا معوزين لشيء.

ولا يعوزني لأحد. ولا أتكل على ذراع بشر

هو الرب الذي يرعاني، ولا يعوزني شيء

إنها عبارة يقولها الفرد، وتقولها الكنيسة، ويقولها العالم كله. هو يرعانا، ولسنا محتاجين لشيء. لأن الله في رعايته لا يغفل شيئًا من احتياجات الإنسان. بل يقول: "أَبَاكُمُ السَّمَاوِيَّ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَى هذِهِ كُلِّهَا. لكِنِ اطْلُبُوا أَوَّلًا مَلَكُوتَ اللهِ وَبِرَّهُ، وَهذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ" (مت6: 32-33).

كل هذه تزدادونها. لا يترككم محتاجين لشيء. الله الذي يرعى عصافير السماء التي لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن (مت26:6). هو يرعاكم. الذي يرعى الفراشة التي تطير، والدودة التي تدب تحت الحجر. الكل ينال من رعايته. لذلك قل هذه العبارة بإيمان: الرب يرعاني، فلا يعوزني شيء..

يقول هذه العبارة إنسان اختبر الله وعاش معه

وذاق الله، كما يقول المزمور: "ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب" (مز34: 8). انظروا ماذا قال داود أيضًا في خبراته الروحية: "كُنْتُ فَتى وَقَدْ شِخْتُ، وَلَمْ أَرَ صِدِّيقًا تُخُلِّيَ عَنْهُ، وَلاَذُرِّيَّةً لَهُ تَلْتَمِسُ خُبْزًا. (مز37: 25). جرّبت ربنا وعرفته.

معاملات الله ليست أشياء أقرأها في الكتاب المقدس، بل هي في حياتي العملية.

جربتها وعشتها. ومن خبراتي أقول: الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. ينبغي أن تؤمن أن الله يرعاك لكي تطمئن من الداخل.

مسكين الإنسان الذي لا يشعر أنه تحت رعاية الله. وأنه محتاج لأحد. كلا. إن الله فيه الكفاية. لكي يذكّر السيد المسيح تلاميذه بالرعاية الإلهية، قال لهم ذات مرة: "حِينَ أَرْسَلْتُكُمْ بِلاَ كِيسٍ وَلاَ مِزْوَدٍ وَلاَ أَحْذِيَةٍ، هَلْ أَعْوَزَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالُوا: لاَ" (لو22: 35).

أليس الله يرعى الراهب المتوحد في أعماق الجبل وسط الوحوش والدبيب، وعدم وجود لوازم الحياة الأساسية! الله يجعل قوانين الطبيعة في رعايتك. النبات والحيوان من أجل رعايتك. في النهار مثلًا تقول: هذه الشمس أرسلها الله لرعايتي، تعطيني النور والدفء. وهكذا النجوم بالليل. كلها لي. وكذلك القمر الجميل الهادئ.

ولذلك فإن أولاد الله الذين آمنوا برعايته، سلموا له الحياة بالكامل.

كل منهم يقول: أنا لا أقود نفسي، ولا أرعى نفسي، لأن الرب يرعاني. أسلم له نفسي بالكامل، وأنا مطمئن في الأحضان الإلهية، شاعرًا بالقلب المحب الذي أسند عليه رأسي. إنها حياة التسليم إيمانًا برعاية الله.

احذر أن تشك في أي وقت، مهما كانت الظروف.

بطرس الرسول مشى مع الرب على الماء. "وَلكِنْ لَمَّا رَأَى الرِّيحَ شَدِيدَةً خَافَ. وَإِذِ ابْتَدَأَ يَغْرَقُ" (مت14: 30). نسي أن الرب يرعاه، فبدأ يسقط في الماء. فقال له الرب: "يَا قَلِيلَ الإِيمَانِ، لِمَاذَا شَكَكْتَ؟" (مت14: 31). هل الرب يرعاك وأنت ماشٍ في الطريق، ولا يرعاك وأنت ماشٍ على الماء؟! نعم، إنه يرعاني حتى وأنا في جوف الحوت.. في كل مكان.

إن الذي يقول الرب يرعاني، يمتلئ بالإيمان.

الرب يرعاني مهما كانت الظروف الخارجية صعبة..

داود قال هذه العبارات، على الرغم من كل فترات الذل والضيق التي قاساها، وبخاصة من شاول الملك الذي كان يطارده في كل مكان ليقتله. وجُرِّبَ من أبشالوم ابنه الخائن، وجرب الحروب والكروب. وفي كل ذلك كان يقول: الرب يرعاني.

ليس معنى رعاية الرب، أن يجعله يسير في الطريق الواسع!

كلا بل يرعاه في وسط الضيقة. لذلك يقول:

"هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقيّ"

إذًا هناك مضايقون. ويقول له أيضًا: "إذا سرت في وادي ظل الموت، لا أخاف شرًا، لأنك أنت معي".

إذًا هناك ظل الموت، وهناك مضايقون. ومع ذلك هو شاعر أن الرب معه.

ليست عبارة أن الرب معي، معناها أن يمنع عني ظل الموت، أو يمنع عني المضايقين! كلا أبدًا. كل هذه المضايقات موجودة، ولكنه معي. وأنا مسرور وسط الضيقات. لكن قبل أن يتكلم عن وادي ظل الموت وعن الضيقات، تكلم أولًا عن الخبرات الجميلة فقال:

في مراعٍ خضر يربضني. إلى ماء الراحة يوردني.

يقودني إلى المراعي الخضراء. حقًا إن الله حينما خلق الإنسان، وضعه في جنة. والعروس في سفر النشيد تقول إنه يرعاها بين السوسن (نش6: 3). ولكن ما هي المراعي الخضراء يا داود؟ يقول:

المراعي الخضراء هي وسائط النعمة التي أعيش فيها.

وهي أيضًا أسرار الكنيسة السبعة. لقد مهّد الله لي كل وسائط النعمة. أنا شاعر أنني سائر في مراعٍ خضراء. أتغذى بالروحيات، كما أتغذى بالجسديات. سعيد.. في مراعٍ خضرٍ يربضني؛ في عمل النعمة، في عمل الروح، في عمل الكنيسة.

عبارة (المراعي الخضر) تشير إلى معنى آخر

تشير إلى أن السائر في طريق الرب، يشعر بلذة في طريقه، وأن وصية الرب ليست ثقيلة (1يو5: 3). أو أن الفضائل ضاغطة على النفس!

لا، بل أولاد الله يشعرون بأن وصية الرب مضيئة تنير العينين (مزمور19). فيقول كل منهم أن الله يرعى حياته الروحية في مراعٍ خضراء. ويقول أيضًا:

وإلى ماء الراحة يوردني.

والماء في الكتاب المقدس يرمز إلى عمل الروح القدس. ولهذا يقول الرب: "مَنْ آمَنَ بِي، كَمَا قَالَ الْكِتَابُ، تَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُ مَاءٍ حَيٍّ. قَالَ هذَا عَنِ الرُّوحِ الَّذِي كَانَ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْبَلُوهُ" (يو7: 39).

الماء الذي يعطي الحياة. وعن المؤمن "فيكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه" (مز1). إلى هذا الماء الحي يوردني.

لذلك فإن الكنيسة تبارك الناس بالماء. في آخر كل قداس.

وأول ماء راحة دخلته في حياتك، هو ماء المعمودية.

يغسلك من القديم كله "غُسْلِ الْمِيلاَدِ الثَّانِي" (تي3: 5). وكما قال القديس حنانيا الدمشقي لشاول الطرسوسي بعد دعوة الرب له: "لِمَاذَا تَتَوَانَى؟ قُمْ وَاعْتَمِدْ وَاغْسِلْ خَطَايَاكَ" (أع22: 16).

إنه ماء الراحة. يريحك من كل الخطايا القديمة. يريحك من الإنسان العتيق (رو6:6). هذا أول ماء راحة بالنسبة لابن الله. وماذا بعد؟

هناك أنواع أخرى من ماء الراحة.

أحيانًا تخطئ. وماء الدموع يغسلك. ويكون ماء راحة. السيد المسيح قال للمرأة السامرية: إن ماء العالم، من يشرب منه يعطش. ولكن الماء الذي أعطيه أنا، من يشرب منه لن يعطش إلى الأبد (يو4: 13، 14).

هذا هو ماء الراحة الذي يروي الإنسان. ولذلك يقول في المزمور: "كأسي ريا". إن كانت نفسك عطشانة إلى هذا الماء، "طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ، لأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ" (مت5: 6).

هناك ماء راحة قال عنه داود النبي في المزمور: "كَمَا يَشْتَاقُ الإِيَّلُ إِلَى جَدَاوِلِ الْمِيَاهِ، هكَذَا تَشْتَاقُ نَفْسِي إِلَيْكَ يَا اللهُ" (مز42: 1) اشتاقت نفسي إليك يا الله، كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء. أنت يا رب هو الماء الحي. أنت هو ينبوع المياه الحية (إر2: 13). أنت ماء الراحة الذي يرويني.

في مراعٍ خضرٍ تربضني، وإلى ماء الراحة توردني. أي إنني حينما أسير معك أجد الراحة الكاملة. وأجد السعادة الكاملة، ليس كما يظن البعض أن من يسير مع الله يتعب!! أو أنه يُحرم من ملذات الدنيا ونعيمها. أبدًا فإنني حينما أسير معك يا رب، أستريح في المراعي الخضراء، وفي ماء الراحة. وماذا يقول بعد هذا؟ يقول:

يرد نفسي. يهديني إلى سبل البر.

إن داود النبي يقول في اتضاع: إنه على الرغم من أن الله يقودني إلى مراعٍ خضراء، ولكنه يتركني إلى حرية إرادتي. وبحرية إرادتي قد أضل وأخطئ. فماذا يفعل الرب معي وأنا هكذا؟ يقول: "يرد نفسي. يهديني إلى سبل البر" وسبل البر؛ تعني كل الطرق المؤدية إلى البر.

يرد نفســي

كل إنسان معرض للخطأ وله ضعفاته. وليس أحد بلا خطية، ولو كانت حياته يومًا واحدًا على الأرض. "إِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَطِيَّةٌ نُضِلُّ أَنْفُسَنَا وَلَيْسَ الْحَقُّ فِينَا" (1يو1: 8). نحن الغنيمات التي ترعى في البرية، تسرح هنا وهناك. وقد تستهويها أرض معشبة فتسرع إليها، فإن رأى الراعي أنها تبعد عنه يردها إليه.

الأصل أننا فيه، ثابتون فيه. فإن بعدنا عنه، يردنا إليه.

إننا نفخة من فيه، سكنت في هذا التراب. لسنا من هذا العالم، بل قد تغرّبنا فيه. وهدفنا هو الله، في الوطن السمائي الذي سنحيا معه فيه. فإن أحببنا هذا العالم وتعلقنا بشهواته، فإن الله يبحث عنا ويردنا إليه. لذلك قال المرتل: "يرد نفسي".

عبارة (يرد نفسي) تدل على عمل الله في هدايتنا.

لست أنا يا رب الذي أستطيع أن أرد نفسي وأوصلها إلى التوبة. لأني لو كنت أستطيع ذلك، لرددتها عن الخطية من بادئ الأمر.

"أَنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ الصَّالِحَ الَّذِي أُرِيدُهُ، بَلِ الشَّرَّ الَّذِي لَسْتُ أُرِيدُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ. أَرَى نَامُوسًا آخَرَ فِي أَعْضَائِي يُحَارِبُ نَامُوسَ ذِهْنِي، وَيَسْبِينِي إِلَى نَامُوسِ الْخَطِيَّةِ" (رو7: 19، 23).

لذلك فأنا أصرخ وأقول: "تَوِّبْنِي فَأَتُوبَ" (إر31: 18).

أنت يا رب الذي يرد نفسي، ويهديني إلى سبل البر.

يهديني إلى سبل البر

الهداية إلى البر، هي من عمل الراعي الصالح. هذا الذي نقول له في المزمور: "طُرُقَكَ يَا رَبُّ عَرِّفْنِي. سُبُلَكَ عَلِّمْنِي" (مز25: 4). "عَرِّفْنِي الطَّرِيقَ الَّتِي أَسْلُكُ فِيهَا، لأَنِّي إِلَيْكَ رَفَعْتُ نَفْسِي" (مز143: 8). في الحق لست أعرف طريقي. بل أقول مع إرميا النبي: "عَرَفْتُ يَا رَبُّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ طَرِيقُهُ. لَيْسَ لإِنْسَانٍ يَمْشِي أَنْ يَهْدِيَ خَطَوَاتِهِ" (إر10: 23).

أنت يا رب تعرف الطريق الذي يناسبني. ويكون هو الطريق الذي يتفق مع إرادتك الصالحة.

أنت الذي يهديني إلى سبل البر، لأجل اسمه..

البعض يثيرون خلافًا في ترجمة إحدى صلوات القداس الإلهي. البعض يصلون كما في الخولاجي المقدس "علمنا طرق الخلاص". والبعض يترجموها "علمنا طريق الخلاص." فما هو الصحيح؟

من جهة الله هناك طريق واحد، يخلص به العالم كله، وهو الفداء بالدم. وهذا ما قام به السيد الرب على الصليب.

ولكن علمنا الطرق التي ننال بها الخلاص

فمنها الإيمان كما قال: "لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ" (يو3: 16).

وكما قيل لسجّان فيلبي: "آمِنْ بِالرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فَتَخْلُصَ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ" (أع16: 31).

ومن طرق الخلاص المعمودية.

كما قال الرب: "مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلَصَ" (مر16:16). وكما قال بطرس الرسول في يوم الخمسين لليهود الذين آمنوا: "فَقَالَ لَهُمْ بُطْرُسُ تُوبُوا وَلْيَعْتَمِدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عَلَى اسْمِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ لِغُفْرَانِ الْخَطَايَا" (أع 2: 38).

وكما قال حنانيا الدمشقي لشاول الطرسوسي بعد دعوة الرب له: "لِمَاذَا تَتَوَانَى؟ قُمْ وَاعْتَمِدْ وَاغْسِلْ خَطَايَاكَ" (أع22: 16). وكما قال بولس الرسول: "لأَنَّ كُلَّكُمُ الَّذِينَ اعْتَمَدْتُمْ بِالْمَسِيحِ قَدْ لَبِسْتُمُ الْمَسِيحَ" (غل3: 27).

ومن طرق الخلاص التوبة. كما قال الرب: "إِنْ لَمْ تَتُوبُوا فَجَمِيعُكُمْ كَذلِكَ تَهْلِكُونَ" (لو13: 3، 5).

وبالإضافة إلى ذلك باقي الأسرار اللازمة للخلاص مثل سر الإفخارستيا الذي نقول عنه في القداس الإلهي "يعطى عنا خلاصًا، وغفرانًا للخطايا، وحياة أبدية لكل من يتناول منه". وأيضًا سر التثبيت؛ سر الميرون الذي به يسكن الروح القدس داخلنا، ويرشدنا إلى كل الحق. هذه هي طرق الخلاص اللازمة لكل منا. ولكنه يقول هنا:

يهديني إلى سبل البر.

فما هي سبل البر هذه التي أسلك فيها كفرد، والتي تناسب حياتي وطبيعتي وعقليتي ومواهبي؟ كثيرًا ما يقف إنسان أمام طرق متشعبة أمامه، وكلها صالحة.

ولكنه لا يدري ما الذي يختاره له الرب منها: التكريس أم الرهبنة أم الكهنوت، أم الخدمة العادية؟ هل خدمة التعليم، أم خدمة الفقراء؟ أم خدمة الأسرة وتربية الأولاد. هل خدمة الغير أم حياة القدوة الصامتة في وداعة واتضاع. أم هذه كلها. وفي كل هذا يتجه إلى الله قائلًا: "يهديني إلى سبل البر".

أنا لا أعرف في هذا الأمر بالذات: هل أتكلم أم أصمت؟ هل أوبخ مهما أصابني، وهل أنذر؟ أم أهدأ إلى نفسي وأصلي؟ هل أقدم عشوري وبكوري لهذا الاتجاه، أم ذاك؟ كل ما أعرفه أنني قد سلمت حياتي إلى يد الله، وهو يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه.

من أجل اسمه

لست أسلك في سبل البر، من أجل الناس، ولا من أجل نفسي. فلست أريد أن أكون بارًا في عيني نفسي، ولا بارًا في أعين الناس "لَيْسَ لَنَا يَا رَبُّ لَيْسَ لَنَا، لكِنْ لاسْمِكَ أَعْطِ مَجْدًا" (مز115: 1).

اهدني إلى سبل البر، حتى لا يجدف على اسمك القدوس بسببي. كما يحذرنا القديس يعقوب الرسول قائلًا: "يُجَدِّفُونَ عَلَى الاسْمِ الْحَسَنِ الَّذِي دُعِيَ بِهِ عَلَيْكُمْ؟" (يع2: 7) حتى لا يقول الناس: أهكذا أولاد الله؟ أهكذا أولاد الكنيسة ومدارس الأحد؟ أهكذا الذين يعترفون ويتناولون ويحضرون الاجتماعات الروحية؟!.

عندما أخطأ داود النبي، وأتى ناثان النبي يشعره بخطيته، وينقل إليه رسالة من الله وعقوبة منه، قال له بصدد العقوبة: "مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ قَدْ جَعَلْتَ بِهذَا الأَمْرِ أَعْدَاءَ الرَّبِّ يَشْمَتُونَ" (2صم12: 14).

اهدني يا رب إلى سبل البر، بروحي وجسدي. كما قال رسولك القديس بولس: "مَجِّدُوا اللهَ فِي أَجْسَادِكُمْ وَفِي أَرْوَاحِكُمُ الَّتِي هِيَ للهِ" (1كو6: 20). وكما قلت في العظة على الجبل: "لِكَيْ يَرَوْا أَعْمَالَكُمُ الْحَسَنَةَ، وَيُمَجِّدُوا أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ" (مت 5: 16). نعمل من أجل اسمك، كما نقول كل يوم في أول الصلاة الربانية: "ليتقدس اسمك".

أنا إذًا مع الله. وهو الذي يرعاني. إن سرت في طريقه، يقودني إلى المراعي الخضراء وإلى ماء الحياة. وإن ضللت عنه، يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. يقول المرتل في مزموره:

إن سرت في وادي ظل الموت، لا أخاف شرًا، لأنك أنت معي.

ما هو ظل الموت؟ الخطية هي موت. كما قال الأب في عودة ابنه الضال: "لأَنَّ ابْنِي هذَا كَانَ مَيِّتًا فَعَاشَ" (لو15: 24).

وأيضًا أجرة الخطية هي موت (رو6: 23). فالذي يسير في الخطية إذًا، هو يسير في وادي الموت الروحي، وفي ظل الموت الأبدي، بعد القيامة. فإن جرفني الشيطان إلى طريق الموت، أنت تنقذني. وكيف؟

عصاك وعكازك هما يعزيانني.

أنت لا تتركني وحدي في طريق الموت هذا، بل أشعر أنك معي. بعصاك تغير مسيرتي الخاطئة، وتهديني إلى سبل البر، وتنقلني من الموت إلى الحياة. فأشعر برعايتك، وأرتل قائلًا: "لاَ تَشْمَتِي بِي يَا عَدُوَّتِي، إِذَا سَقَطْتُ أَقُومُ" (مي7: 8).

أنت يا رب الذي ترفعني من سقطتي، وتفدي من الحفرة حياتي (مز103: 4). يمينك القوية تنتشلني، كشعلة منتشلة من النار (زك3: 2).

وحينئذ أغني مع المرتل وأقول: "يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني. يمين الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد، بل أحيا، وأحدث بأعمال الرب" (مز 118: 15-17). إنه الرب الذي ينقذني من الموت ومن وادي ظل الموت. لذلك لا أخاف شرًا، لأنك أنت معي.

هناك معنى آخر لعبارة: إن سرت في وادي ظل الموت.

فلنتصور الروح خارجة من الجسد، سائرة في وادي ظل الموت إلى الأبدية. حينئذ قد تجري وراءها الشياطين، محاولة أن تمسك بها وتجذبها إلى الهاوية.

مسكينة النفس الخاطئة "وأعمالها تتبعها".

تطاردها الشياطين، وتصرخ فيها: "إلى أين أنتِ ذاهبة؟ إننا نملك فيك أشياء وأشياء. عينك كانت ملكنا بنظراتها الشريرة. لسانك كان ملكنا بكل أخطاء الكلام. فكرك كان ملكنا بكل ما كان يفكر فيه من أمورنا. أيضًا حواسك، قلبك، مشاعرك. كل ذلك نملك فيه مُلكًا واسعًا. أنت ملكنا كلك. كنا نملك وقتك، ورغباتك، وكل حياتك".

إن سارت هذه النفس الخاطئة في وادي ظل الموت، تتبعها أعمالها. يجري وراءها غضبها ويقول لها: "كل أعصابك كانت ملكًا لي". ويجري وراءها كذبها، ويقول لها: "أنا الذي تدخلت في حل مشاكلك وفي تغطية أخطائك". وتجري وراءها محبة المال، وتقول لها: "أنا التي كنت أحقق لك متعك وملذاتك، وأكنز لك على الأرض". وهكذا باقي الخطايا.

أما نفس المرتل البار، فتقول في المزمور

"لا أخاف شرًا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني".

ما عدت أخاف من الشياطين في وادي ظل الموت، لأن عصاك وعكازك كانتا بركة لي في حياتي. أرشدني وأدبني. "لأَنَّ الَّذِي يُحِبُّهُ الرَّبُّ يُؤَدِّبُهُ" (عب12: 6). ولأنني تأدبت بهما، لذلك هما يعزيانني في وادي ظل الموت. لأني تبت بهما عن خطاياي، وغسلني الرب بالتوبة، ونضح عليَّ بزوفاه، فطهرت، وغسلني فصرت أبيض من الثلج (مز50).

وهكذا لم تجد الشياطين فيَّ شيئًا، بعد أن أحبنا الرب وغسلنا من خطايانا بدمه (رؤ1: 5). وهكذا استطعت أن أقول: "إِذَا سِرْتُ فِي وَادِي ظِلِّ الْمَوْتِ لاَ أَخَافُ شَرًّا، لأَنَّكَ أَنْتَ مَعِي" (مز23: 4).

أنت معي

أنت معي أيها المؤدب والمرشد بعصاك وعكازك.

أنت معي أيها الغافر والفادي، الذي محوت كل ذنوبي بدمك الكريم، أنت المصالح العالم لنفسك، غير حاسب لهم خطاياهم (2كو5: 19).

إن جعلتني أسير في وادي ظل الموت لا أخاف شرًا، بل ترتل الملائكة من حولي وتقول: "طُوبَى لِلَّذِي غُفِرَ إِثْمُهُ وَسُتِرَتْ خَطِيَّتُهُ طُوبَى لِرَجُل لاَ يَحْسِبُ لَهُ الرَّبُّ خَطِيَّةً" (مز32: 1). شعرت وأنا غير خائف في وادي ظل الموت ببركة عصاك التي غيرت مسلكي في الحياة وهدتني إلى سبل البر، فأشكرك يا رب لأجلها.

أنا سعيد يا رب برعايتك ومسرور بتأديبك. سعيد بالمراعي الخضراء وماء الراحة، وكذلك بعصاك وعكازك لأنهما يعزيانني. كذلك أنا سعيد بشيء آخر وهو:

هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقيَّ، وكأسي ريًا

والمائدة هي سر الإفخارستيا. هي الجسد المقدس، الذي قال عنه الرب: "إنه خبز الحياة، الخبز النازل من السماء، الذي إن أكل منه أحد يحيا إلى الأبد، ويثبت في الله، والله فيه، وتكون له حياة أبدية" (يو6).

أما الكأس الريا، فهي التي تروينا بالدم الكريم. وعن المائدة والكأس، قال الرب: "طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ، لأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ" (مت5: 6).

أشكرك يا رب على هذه المائدة الإلهية التي غذيتني بها بخبز الحياة، وأعطيتنى بها لأثبت فيك. فقلت: "مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ" (يو6: 56).

على أن هناك مائدة أخرى هيأتها قدامي

تتمثل في كل الأغذية الروحية التي تتغذى بها الروح منها: "الصلاة" التي يقول عنها المرتل في المزمور: "بِاسْمِكَ أَرْفَعُ يدي كَمَا مِنْ شَحْمٍ وَدَسَمٍ تَشْبَعُ نَفْسِي" (مز63: 4، 5).

ومن الأغذية الروحية أيضًا "كلام الله: "كما هو مكتوب "لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ اللهِ»" (مت4:4& تث8: 3). وما قيل في المزمور الكبير: "مَا أَحْلَى قَوْلَكَ لِحَنَكِي! أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ لِفَمِي" (مز119: 103).

ومن الأغذية الروحية "محبة الله" هذه المحبة التي تشبع النفس وترويها. كما يقول المرتل في المزمور: "كَمَا يَشْتَاقُ الإِيَّلُ إِلَى جَدَاوِلِ الْمِيَاهِ، هكَذَا تَشْتَاقُ نَفْسِي إِلَيْكَ يَا الله. عَطِشَتْ نَفْسِي إِلَى اللهِ" (مز42: 1، 2).

وأيضًا في مزمور آخر "يَا اَللهُ، إِلهِي أَنْتَ. إِلَيْكَ أُبَكِّرُ. عَطِشَتْ إِلَيْكَ نَفْسِي، (مز63: 1). نعم أليس هو الماء الحي (إر2: 13).

المائدة الروحية أيضًا: تشمل المزامير والتسابيح والألحان والأغاني الروحية، كما قال الرسول: "بِكُلِّ حِكْمَةٍ مُعَلِّمُونَ وَمُنْذِرُونَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بِمَزَامِيرَ وَتَسَابِيحَ وَأَغَانِيَّ رُوحِيَّةٍ، بِنِعْمَةٍ، مُتَرَنِّمِينَ فِي قُلُوبِكُمْ لِلرَّبِّ" (كو3: 16)، (أف5: 19).

على أن المرنم لم يقل فقط "هيأت قدامي مائدة". إنما قال أيضًا إن هذه المائدة تجاه مضايقيَّ.

تجاه مضايقيَّ

يقصد بذلك أن هذه المائدة الروحية تعطيني قوة تجاه ما أتعرض له من حروب الشياطين وجنودهم. فالصلاة والتناول ومحبة الله، كلها تعطي استحياء للفكر، فيستحي الذهن من الانشغال بأفكار شريرة.

كما أن القراءة في الكتاب المقدس وفي الكتب الروحية، تغرس في العقل أفكارًا روحية تصد عنه الأفكار الرديئة، وتوُجد فيه جوًا مقدسًا لا يتمشى مع الحواس والأفكار الرديئة..

كما أن آيات الكتاب المقدس تصلح للرد على أفكار عدو الخير، وتكون درعًا تجاه مضايقيَّ.

فمثلًا إذا حورب الإنسان بالغضب، يضع تجاه الغضب قول الكتاب: "لِيَكُنْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُسْرِعًا فِي الاسْتِمَاعِ، مُبْطِئًا فِي التَّكَلُّمِ، مُبْطِئًا فِي الْغضب. لأَنَّ غَضَبَ الإِنْسَانِ لاَ يَصْنَعُ بِرَّ اللهِ" (يع1: 19، 20).

وإذا حورب بنظرات الشهوة، يتذكر تجاهها قول الرب: "إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ لِيَشْتَهِيَهَا، فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ" (مت5: 28). وكذلك قول أيوب الصديق: "عَهْدًا قَطَعْتُ لِعَيْنَيَّ، فَكَيْفَ أَتَطَلَّعُ فِي عَذْرَاءَ؟" (أي31: 1).

وإذا حورب الإنسان بمحبة المال، يتذكر تجاهها قول الكتاب: "مَحَبَّةَ الْمَالِ أَصْلٌ لِكُلِّ الشُّرُورِ، الَّذِي إِذِ ابْتَغَاهُ قَوْمٌ ضَلُّوا عَنِ الإِيمَانِ، وَطَعَنُوا أَنْفُسَهُمْ بِأَوْجَاعٍ كَثِيرَةٍ" (1تي6: 10). وأيضًا قول الرب: "لاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَخْدِمَ سَيِّدَيْنِ. لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَخْدِمُوا اللهَ وَالْمَالَ" (مت6: 24).

وهكذا باقي الحروب الروحية يمكن أن نضع آية من الكتاب تجاه كل عثرة أو إغراء، لكي نرد بها. فيتقوى بهذه المائدة الروحية التي تصد عنه أفكار العدو. كل خطية أضع أمامها آية ترد نفسي وتهديني إلى سبل البر.

أنت يا رب لم تتركني وحدي في جهادي الروحي. بل هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقيَّ، وأعطيتني سر التوبة. وماذا أيضًا؟ يقول المرتل:

مبارك أنت يا رب من كل نعمك هذه وكل إحساناتك. إنني لست أنسى مطلقًا زيت الميرون هذا، الذي صرت به "مِثْلُ زَيْتُونَةٍ خَضْرَاءَ فِي بَيْتِ اللهِ" (مز52: 8).

مسحت بالزيت رأسي

هذه هي المسحة المقدسة، مسحة الروح القدس، بزيت الميرون المقدس. أعطيتني به روحك القدوس ليسكن فيَّ.

يبكتني على خطية (يو16: 8)، ويرشدني إلى جميع الحق (يو16: 13)، ويعلمني كل شيء، ويذكرني بكل ما قلته لنا (يو14: 26). ويمكث معي إلى الأبد (يو14: 16). وبهذه المسحة المقدسة، صرت بنعمتك هذه هيكلًا لروحك القدوس (1كو6: 19)، ودخلت في شركة الروح القدس (2كو13: 14).

[1] مقال لقداسة البابا شنوده الثالث نُشر في مجلة الكرازة، بتاريخ 16 فبراير 1996م، 1 مارس 1996م

الفصل الثالث اللهم التفت إلى معونتي

اللهم التفت إلى معونتي[1]

[مز 69] (70)

التفت إلى معونتي

هذا المزمور "اللهم التفت إلى معونتي" هو من أشهر مزامير الأجبية. نصليه في صلاة باكر، وصلاة الساعة السادسة، وصلاة الستار، وصلاة نصف الليل. أي في بدء اليوم وفي نصفه وفي آخره.

إنه صلاة إنسان شاعر بضعفه، ويطلب معونة من الله. يشعر أن أعداءه أقوى منه، وهم يطلبون نفسه. وأنهم يبتغون له الشر. ويستهزئون به قائلين "نعمًا نعمًا" أو "آها آها Aha Aha" وكأنه يقول لله: "أعنّي يا الله، فأنا لست على قدر هؤلاء، الذين يقول عنهم في (مز53 أول مزامير السادسة): "الغرباء قاموا عليَّ، والأقوياء (العتاة) طَلَبُوا نَفْسِي. لَمْ يَجْعَلُوا اللهَ أَمَامَهُمْ".

وهنا يرى المصلي أن المعونة لا تأتي إلا من عند الله.

فكما يقول له في أول المزمور: "التفت إلى معونتي" يقول في آخره "أنت معيني ومخلصي يا رب فلا تبطئ". ويقول في مزمور 123 "عوننا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض". ويقول في مزمور 120 "رفعتُ عَيْنَيَّ إِلَى الْجِبَالِ، مِنْ حَيْثُ يَأْتِي عَوْنِي. مَعُونَتِي مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ، الذي صنع السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ". ويقول هنا: "أنت معيني ومخلصي"؛ أنت معيني، وأنا في الضيقة. وأنت مخلصي الذي أخرج به من الضيقة. من فرط احتياجي ألجأ إليك لكي تعينني.

أسرع وأعني

أسرع يا رب، وأنقذني قبل أن أهلك. فأعدائي أقوى مني، وهم يطلبون نفسي. "لقد كثر الذين يحزنونني. كثيرون قاموا عليَّ. كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه" (مز3). لقد تجبروا وشمتوا بي، واعتزوا أكثر مني، وهم "يبتغون لي الشر".. إن داود المرتل – في صلواته – يعرض أمر أعدائه على الله.

أنا لا أقوى على جليات الجبار فهو أقوى وأضخم مني، ولكنني "آتي إليه باسم رب الجنود. لأن الحرب للرب، والله هو الذي يدفعه إلى يدي" (1صم17: 45، 47). إن فكرت في أعدائي فسأتعب. وإن تأملت في قوتك – أنت الذي تنقذني من أعدائي – فسوف أطمئن وأفرح بك. وأقول مع الرسول: "حِينَمَا أَنَا ضَعِيفٌ فَحِينَئِذٍ أَنَا قَوِيٌّ" (2كو12: 10). أنا ضعيف بذاتي "مسكين وفقير". ولكنني قوي بك أنت "قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصًا" (مز 118: 14). لذلك يا رب أسرع وأعني، لأني أعتمد عليك كل الاعتماد.

ليخزَ طالبو نفسي

عندما تتدخل أنت في الأمر، وتسرع إلى معونتي، حينئذ "يخزى ويخجل طالبو نفسي، ويرتد إلى الوراء ويخجل الذين يطلبون لي الشر، ويرجع بالخزي سريعًا القائلون لي آها آها". لقد رجع بالخزي أنصار جليات، حينما دخل الرب إلى المعركة. وأدرك الخزي كهنة اليهود وشيوخهم، حينما قام الرب بقوة. كذلك رجع أخوة يوسف بالخزي، لما تدخل الله ونصر يوسف. والذين احتالوا على إلقاء دانيال في جب الأسود، رجعوا بالخزي لما أرسل الله ملاكه، فسد أفواه الأسود (دا 6: 22). ولم يخزوا فقط، بل هلكوا.

والخزي هو عاقبة الظالمين، حينما يتدخل الله وينصر المظلومين. على أن داود يقول في مزموره: "ليرجع بالخزي سريعًا". إنه في صراخه إلى الله، إنما يطلب السرعة في إنقاذه. وكل هذا يدل على مقدار شعوره بالتعب من كل ما يحيط به من ضيقات.

هذا المزمور يمكن أن يقوله الأفراد، وتقوله الكنيسة. بل ويقوله المسيح، وهم يصلبونه ويستهزئون به قَائِلِينَ: "يَا نَاقِضَ الْهَيْكَلِ وَبَانِيَهُ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، خَلِّصْ نَفْسَكَ" (مت27: 40) وكانوا يستهزئون به وقد ألبسوه ثوبًا أرجوانيًا (مر 15: 17، 20).

والكنيسة في وقت الاضطهاد والاستشهاد الذي قاسته من الدولة الرومانية الوثنية، كانت تصرخ إلى الرب وتقول: "اللهم التفت إلى معونتي. أسرع وأعني. ليخز ويخجل طالبو نفسي". بل الكنيسة في بدء عصر الرسل، وسط مؤامرات اليهود، وإلقاء التلاميذ في السجن وجلدهم، كانت أيضًا تقول: "التفت إلى معونتي، يا رب أسرع وأعني". بل قبل القيامة كان لسان حالها يقول للرب:

قـــم حـــطّــم الشيـــطــــان |

| لا تــبــقِ لــــدولتــــه بقــيــة |

ونحن نقول في صلوات القداس وفي صلواتنا الطقسية: "قم أيها الرب الإله، وليتبدد جميع أعدائك. وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس".

على أن المصلي حينما يقول: "أعدائي"، إنما يقصد الأعداء الداخليين والخارجيين. فربما يكون أعدائي القائمين عليَّ هم داخل نفسي: أفكاري وشهواتي، ورغباتي الخاطئة، وضعفاتي وسقطاتي، ونقائصي. هؤلاء هم طالبو نفسي. وأنا أطلب إلى الله أن ترتد إلى الوراء كل هذه الشهوات والضعفات التي تطلب نفسي وتُضيّع نفسي. كما قال الرب: "وَأَعْدَاءُ الإِنْسَانِ أَهْلُ بَيْتِهِ" (مت10: 36).

حقًا إن أعداء الإنسان الذين في داخله، هم أخطر بكثير من الأعداء الذين في الخارج. وإذا ما ارتد إلى الوراء أعداؤه الذين في داخله، فسوف ينتصر حتمًا من الخارج.. نقول لك يا رب إن أعداءنا هم أعداؤك أنت أيضًا. هم أعداء ملكوتك، يمنعوننا عن الملكوت، ويبعدوننا عنك. هم أنصار الشيطان عدوك، الذي يزرع الزوان في كل موضع. وماذا يحدث إذا أعاننا الرب في الانتصار على هؤلاء الأعداء؟ يقول المرتل:

"ليبتهج ويفرح بك كل الذين يبتغونك."

يفرح بك

"يفرح كل الذين يبتغونك" هنا يخرج المرتل من الصلاة لأجل نفسه، لكي يهتم بالآخرين "بكل الذين يبتغون الرب". ويقول أيضًا: "وليقل في كل حين محبو خلاصك فليتعظم (فليتمجد) الرب".

إن الصلاة من أجل الآخرين، فضيلة يعلمنا الكتاب إياها. حتى في الصلاة الربية، نتكلم بصيغة الجمع، عن الآخرين. فنقول: "اغفر لنا ذنوبنا. لا تدخلنا في تجربة. لكن نجنا من الشرير". الإنسان الروحي لا ينحصر باستمرار حول نفسه، يذكر غيره أيضًا، سواء في صلوات الطلب، أو الشكر، أو التسبيح. فيقول: "نسبحك نباركك نسجد لك".

والاهتمام بالآخرين هو عمل رجال الكهنوت أيضًا. يندمجون مع الناس في كل مشاكلهم وفي كل مشاعرهم، ويتبعون قول الرسول: "فَرَحًا مَعَ الْفَرِحِينَ وَبُكَاءً مَعَ الْبَاكِينَ" (رو15:12). وقتهم وجهدهم وانشغالهم، هو لأجل غيرهم. نعم، مبارك هو الشخص الذي في وسط آلامه، يبذل جهده ليدخل الفرح إلى نفس غيره. أو يقول كلمة عزاء للقلوب المتألمة. أو ينسى فرحه لكي يشترك في آلام الآخرين.. هكذا الأب الكاهن، وهكذا الخدام أيضًا.

وهنا يقول المصلي: "يفرح بك الذين يبتغونك". فلست أنا وحدي أفرح. حينما تسرع وتعينني. إنما يفرح بك كل الذين يبتغونك ويطلبون اسمك. ويفرح بك محبو خلاصك. يفرحون بعملك معهم، وعملك من أجلهم، ويفرحون باستجابتك لصلواتهم. ويفرحون بالخلاص الذي تقدمه لهم. سواء الخلاص من أعدائهم، أو الخلاص من الخطايا ومن الضيقات.

وهو في هذا المزمور يكرر اسم الرب كثيرًا. إنه معينه في كل خطوة من حياته، وأمام كل ضيقة. سواء قال: "اللهم"، أو قال: "يا رب". وهذه سمة ثابتة في مزامير داود.

وهنا يذكر"الفرح بالرب" وليس مجرد الفرح بالمعونة. فيقول: "يفرح بك الذين يبتغونك". وهذا ما يقوله أيضًا القديس بولس الرسول: "اِفْرَحُوا فِي الرَّبِّ كُلَّ حِينٍ، وَأَقُولُ أَيْضًا افْرَحُوا" (في4:4).

إننا نفرح بالرب أكثر مما نفرح بكل أفراح العالم. نفرح بالرب أكثر مما نفرح بعطاياه وبالمواهب التي ننالها. نفرح بالرب وعشرته والوجود معه، أكثر مما نفرح بالفردوس نفسه. فالله هو فردوس أنفسنا. هو ما لم تره عين، ولم تسمع به أذن. "بَلْ كَمَا هُو مَكْتُوبٌ، مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ" (1كو2: 9). لذلك قال المرتل: "يفرح بك الذين يبتغونك"، ولم يقل: "الذين يبتغون خيراتك". الله هو الكل بالنسبة لنا. فيه نجد راحتنا، ولا يعوزنا معه شيء.

وليقل في كل حين محبو خلاصك: فليتمجد الرب. إن محبي خلاص الرب، يحبون في نفس الوقت الرب مخلصهم. بل الرب نفسه هو خلاصهم. كما نقول في المزمور: "قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصًا" (مز118: 14). وبهذا يتمجد الرب.

ليتمجد الرب

كل صلواتنا وطلباتنا، هي أن يتمجد الرب. يتمجد في حياتنا، وفي أعمال برنا. كما قال في العظة على الجبل: "فَلْيُضِئْ نُورُكُمْ هكَذَا قُدَّامَ النَّاسِ، لِكَيْ يَرَوْا أَعْمَالَكُمُ الْحَسَنَةَ، وَيُمَجِّدُوا أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ" (مت5: 16). ويقول الرسول: "مَجِّدُوا اللهَ فِي أَجْسَادِكُمْ وَفِي أَرْوَاحِكُمُ الَّتِي هِيَ للهِ" (1كو6: 20). إذًا كل ما نعمله من خير بالجسد أو بالروح، إنما هو لكي يتمجد الله فينا. وكلما تدخل الله في مشاكلنا وحلها، نقول عنه: "الرب قد تمجد في هذا الموضوع". أي أن قوة الله في حل مشاكلنا، كانت نتيجتها تمجيد الله نتيجة لما عمله. وكثير من الناس، في شعورهم بيد الله وتدخله وعمله، يصلون تمجيدًا في الكنيسة (ذوكصولوجية). ويتمجد في كل الظهورات الإلهية التي يعلنها لنا. يتمجد بواسطتنا نحن الذين نشكره عليها، ويتمجد بواسطة غيرنا أيضًا الذين يرون أمامهم عملًا معجزيًا يقوم به الرب، ويظهر قدرته التي تفوق فهم البشر.

حتى في خدمتنا: كلها لمجد الله، نقول له فيها: "لَيْسَ لَنَا يَا رَبُّ لَيْسَ لَنَا، لكِنْ لاسْمِكَ أَعْطِ مَجْدًا" (مز115: 1). الله يتمجد أيضًا في عمله المعجزي معنا. الله يتمجد أيضًا في توبتي وتوبة غيري وانضمامي إلى ملكوته. أما أنا فمسكين وفقير.

مسكين وفقير

مهما كبر الإنسان الروحي، وارتفعت عظمته، يقف أمام الله كمسكين وفقير. داود هذا الذي يقول: "أما أنا فمسكين وفقير" كان مسيح الرب. صب عليه صموئيل الدهن المقدس "وَمَسَحَهُ فِي وَسَطِ إِخْوَتِهِ. وَحَلَّ رُوحُ الرَّبِّ عَلَى دَاوُدَ مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ فَصَاعِدًا" (1صم16: 13). ومع ذلك كان أمام نفسه وأمام الله مسكينًا وفقيرًا. داود هذا كان "جبار بأس ورجل حرب" بشهادة رجال شاول الملك (1صم16: 18). ولما كان يرعى الغنم، جَاءَ أَسَدٌ مَعَ دُبٍّ وَأَخَذَ شَاةً مِنَ الْقَطِيعِ. فخرج داود وراءه وقتله، وأنقذ الشاة من فمه (1صم17: 34، 35). ومع ذلك يقول عن نفسه إنه مسكين وفقير. فماذا نقول نحن عن أنفسنا، وليست لنا مثل هذه الشجاعة والقوة؟ داود هذا هو الذي هزم جليات الجبار الذي خاف منه كل الجيش والملك شاول أيضًا. أما داود فتصدى له وانتصر عليه، حتى هتفت له النساء بالغناء والرقص والدفوف والفرح (1صم18: 6، 7). ومع ذلك يقول عن نفسه: "أما أنا فمسكين وفقير".

إنه درس لنا في التواضع. على الرغم من كل عظمته ومواهبه. يقف كمسكين وفقير أمام نفسه، وأمام الله، وأمام الناس. وفي هذه المسكنة يقول لله: "أنت معيني ومخلصي يا رب فلا تبطئ".

لا تبطئ.. لا تبطئ لأني في خطر، أوشك على الضياع. حالتي حالة مستعجلة لا تحتمل الإبطاء إطلاقًا، ويلزمها السرعة. فأسرع وأعني.

هناك حالات يضرها الإبطاء، ويكون سببًا في ضياعها. لذلك فسيارات الإسعاف، وسيارات إطفاء الحريق، وسيارات الشرطة التي تطارد القتلة والهاربين من القانون، كلها معفاة من إشارات المرور. فعملها يحمل خطورة معينة، والإبطاء بالنسبة إليها يسبب ضررًا بالغًا.

فكما نطلب من الله ألا يبطئ في إنقاذنا، كذلك نحن لا نبطئ؛ لا نبطئ في كل عمليات الإنقاذ المطلوبة منا، سواء الإنقاذ المادي أو الروحي. ولا نبطئ في حالات من علاج المرضى، قد يؤدي الإبطاء فيها إلى موت المريض أحيانًا، أو إلى ازدياد المرض خطورة بحيث يتعقد ويصعب علاجه.

ولا يجوز أن نبطئ في معونة الفقراء وحل المشكلات الاجتماعية. فلا نضمن تطور الأمر إن أبطأنا. فهناك حالات من العوز، قد تؤدي أحيانًا إلى الانحراف بأنواع شتى، أو قد تؤدي إلى الارتداد. ويأمرنا الكتاب بهذا "لاَ تَمْنَعِ الْخَيْرَ عَنْ أَهْلِهِ، حِينَ يَكُونُ فِي طَاقَةِ يَدِكَ أَنْ تَفْعَلَهُ. لاَ تَقُلْ لِصَاحِبِكَ: "اذْهَبْ وَعُدْ فَأُعْطِيَكَ غَدًا" وَمَوْجُودٌ عِنْدَكَ." (أم3: 27، 28). وهناك حالات في العمل الكرازي أو الرعوي، لا تحتمل الإبطاء. وإلا فإن الأمر يتطور إلى حالة صعبة أو معقدة. إذ قد تتحول المنطقة – بكل من فيها أو بغالبية من فيها – إلى مذهب آخر، أو إلى انحراف فكري أو سلوكي، أو تسيطر عليها طوائف أخرى، وتغرس فيها جذور يصعب اقتلاعها فيما بعد.

وينطبق على هذا الأمر: المناطق البعيدة، والمناطق العشوائية، والمناطق التي يكون عدد المؤمنين فيها قليلًا. بحيث يبتلعهم التيار. وإن ذهبنا إليهم متأخرين، قد لا نجدهم! وكذلك الأشخاص الذين يحاربهم فكر معين، أو الواقعون تحت ضغوط معينة أو تحت إغراءات أصعب من احتمالهم، أو تحت شكوك أقوى من فكرهم ومن معلوماتهم. هؤلاء كل منهم يصرخ "أسرع وأعني" (ولا تبطئ). ليتنا نطبق هذا على واجباتنا، فيما نصلي هذا المزمور.

[1] مقال لقداسة البابا شنوده الثالث نُشر في مجلة الكرازة، بتاريخ 4 يونيو2001م

الفصل الرابع مَسَاكِنَكَ محبوبة أيها الرب

مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات[1]

[مز 83] (84)

هذا المزمور من مزامير صلاة الساعة السادسة من النهار.

وبعض فقراته تستخدمها الكنيسة في تدشين المذابح الجديدة.

وهو يحوي تأملات عميقة جدًا لداود النبي عن المواضع المقدسة.

وأول ما يخطر على بالنا ونحن نتأمل في هذا المزمور هو:

ما هي مساكن الله المحبوبة؟

مساكن الله المحبوبة عبارة يمكن أن تطلق على السماء التي قيل إنها "كُرْسِيُّ اللهِ" (مت5: 34)، أو أورشليم السمائية التي وُصِفَت بأنها "مَسْكَنُ اللهِ مَعَ النَّاسِ" (رؤ21: 3). ويمكن أن تكون الكنيسة المقدسة التي قال عنها الله: "بَيْتِي بَيْتَ الصَّلاَةِ يُدْعَى" (إش56: 7) (مت21: 13).

ويمكن أن تطلق هذه العبارة على قلب الإنسان، الذي هو هيكل لله وروح الله يسكن فيه (1كو3: 16). ويمكن أن تطلق على المواضع التي سكنها القديسون، وباركوها بحياتهم وصلواتهم. أو الأماكن التي استشهدوا فيها ورووها بدمائهم.

هذه الأماكن المقدسة تعتبر بركة. يذهب إليها أبناء الله لكي يتباركوا بها، ويلتمسوا شفاعة قديسيها وصلواتهم..

إن الإنسان الروحي يفرح بالمواضع المقدسة التي حلّ فيها الله، والتي عمل فيها إما مباشرة أو عن طريق قديسيه. إن كانت مواضع القديسين لها قدسيتها، فكم بالأولى التي حلّ فيها الله بنفسه، أو التي عمل فيها عجائب!

ولكن ماذا نقصد بعبارة "مساكنك أيها الرب إله القوات"؟

أليس الله في كل مكان؟ في السماء والأرض وما بينهما!

ونقول في المزمور: "لِلرَّبِّ الأَرْضُ وَمِلْؤُهَا الْمَسْكُونَةُ، وَكُلُّ السَّاكِنِينَ فِيهَا" (مز24: 1). لا يوجد مكان خالٍ من الله، حاشًا! إن الله يسكن الكون كله، والكون لا يسعه.

وهكذا صلى سليمان يوم تدشين الهيكل وقال: "لأَنَّهُ هَلْ يَسْكُنُ اللهُ حَقًّا عَلَى الأَرْضِ؟ هُوَذَا السَّمَاوَاتُ وَسَمَاءُ السَّمَاوَاتِ لاَ تَسَعُكَ، فَكَمْ بِالأَقَلِّ هذَا الْبَيْتُ الَّذِي بَنَيْتُ؟!" (1مل 8: 27). فماذا يكون شعورنا، حينما نقول للرب: "مساكنك"؟!

لا شك أننا نقصد الأماكن التي نحرص على قدسيتها، والأماكن التي نمجد الله فيها ونسبحه ونصلي إليه ونرتل.

وأول هذه الأماكن بيوت الله؛ الكنائس

وما قبل الكنائس: مثل خيمة الاجتماع، والهيكل، والمجامع التي يذكر فيها اسم الله، وتقرأ كلماته..

أول مكان سُمِّيَ ببيت الله، هو بيت إيل؛ المكان الذي رأى فيه أبونا يعقوب سلّمًا بين السماء والأرض. والملائكة يصعدون وينزلون عليه. ومن فوق السلّم خاطبه الله ومنحه وعدًا.

فقال يعقوب: "مَا أَرْهَبَ هذَا الْمَكَانَ! مَا هذَا إِلاَّ بَيْتُ اللهِ، وَهذَا بَابُ السَّمَاءِ" (تك28: 17). وأخذ الحجر الذي كان تحت رأسه، وصب عليه زيتًا. دشّنه، ودعاه بيت إيل أي بيت الله. ولأول مرة في الكتاب المقدس نقرأ هذا التعبير (بيت الله).

وأصبحنا نطلق على كل كنيسة (بيت الله) بلون من التخصيص.

على الرغم من وجود الله في كل مكان. ولكنه يوجد في هذا المكان بالذات في جو من التمجيد والعبادة والرهبة، كما قال أبونا يعقوب: " مَا أَرْهَبَ هذَا الْمَكَانَ"!!

ولذلك عندما ظهر الرب لموسى النبي في العليقة المشتعلة بالنار، قال له: "اخْلَعْ حِذَاءَكَ مِنْ رِجْلَيْكَ، لأَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَنْتَ وَاقِفٌ عَلَيْهِ أَرْضٌ مُقَدَّسَةٌ" (خر3: 5).

هذا المكان له رهبته وقدسيته، على الرغم من وجود الله في كل مكان. ونفس الكلام قيل ليشوع بن نون (يش5: 15). وهذا ما نفعله أيضًا حينما ندخل إلى الهيكل في أية كنيسة، نخلع أحذيتنا شعورًا بهيبة المكان وقدسيته..

المكان الثالث من مساكن الله المحبوبة والمهابة، كان خيمة الاجتماع.

وبوجه خاص قدس الأقداس، وتابوت العهد.. وكان حلول الله عليه يظهر كضباب أو سحاب. وما كان أحد يدخل إلى قدس الأقداس سوى رئيس الكهنة مرة كل عام. وما كان أحد من غير الكهنة يجرؤ أن يلمس تابوت العهد، وإلا فإنه يموت..

وظلت أماكن حلول الله رهيبة بالنسبة إلى الناس.

لدرجة أنه حينما سلّم الله الوصايا العشر للناس، لم يستطع الناس أن يحتملوا. وكان الجبل يدخن (خر19: 18) "وَكَانَ الْمَنْظَرُ هكَذَا مُخِيفًا حَتَّى قَالَ مُوسَى أَنَا مُرْتَعِبٌ وَمُرْتَعِدٌ" (عب12: 21). وكان الشعب مرتعدًا وواقفًا من بعيد وقالوا لموسى: "تَكَلَّمْ أَنْتَ مَعَنَا فَنَسْمَعَ. وَلاَ يَتَكَلَّمْ مَعَنَا اللهُ لِئَلاَّ نَمُوتَ" (خر20: 19).

ثم جاء الوقت الذي تحول فيه الخوف إلى حب.

ليس هذا فى العهد الجديد فقط، وإنما هوذا نرى داود – في العهد القديم – يرتل قائلًا: "مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات. تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب" (مز84: 1-2).

بل يقول أيضًا: "فَرِحْتُ بِالْقَائِلِينَ لِي إِلَى بَيْتِ الرَّبِّ نَذْهَبُ" (مز121: 1)، ويقول أيضًا: "وَاحِدَةً سَأَلْتُ مِنَ الرَّبِّ وَإِيَّاهَا أَلْتَمِسُ، أَنْ أَسْكُنَ فِي بَيْتِ الرَّبِّ كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِي، لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى جَمَالِ الرَّبِّ، وَأَتَفَرَّسَ فِي هَيْكَلِهِ" (مز27: 4).

ويقول أيضًا: "هُوَذَا بَارِكُوا الرَّبَّ يَا جَمِيعَ عَبِيدِ الرَّبِّ، الْوَاقِفِينَ فِي بَيْتِ الرَّبِّ بِاللَّيَالِي. ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ نَحْوَ الْقُدْسِ، وَبَارِكُوا الرَّبَّ" (مز133: 1-2). ويقول للرب أيضًا في المزمور: "طوبى لكل السكان في بيتك. يباركونك إلى الأبد" (مز84: 4). أصبح بيت الرب له لذة في قلوب الناس. وأصبحت مساكنه محبوبة تشتاق إليها النفس. بل إنه يقول: "تَشْتَاقُ بَلْ تَتُوقُ نَفْسِي للدخول إِلَى دِيَارِ الرَّبِّ" (مز84: 2).

وأول مسكن لله نشتاق إليه، هو السماء. السماء هي عرش الله، وهذه الأرض كلها موطئ قدميه (مت5: 34 ،35). هذه السماء كانت محبوبة عند القديسين. وقالوا عنها أيضًا: "مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات" إله القوات السمائية التي تحيط بعرشك..

القديسون كانوا يحبون السماء، ويفكرون فيها، ويتخذونها موضعًا لتأملاتهم. يتأملون في عرش الله، وفي ملائكته، وفي نور السماء، وفي أورشليم السمائية، وفي ملكوت السموات، وفي كورة الأحياء ومجمع القديسين. وبهذا كله كانت تفرح قلوبهم، وكانت تتطهر وتتقدس أفكارهم. ويقولون للرب عن السماء: "مساكنك محبوبة".

لا شك أن نور السماء أجمل من ظلمة الأرض. وعشرة ملائكة السماء أسمى من سكان الأرض. وكان القديسون يفرحون بالذهاب إلى السماء.

وهكذا قال القديس بولس الرسول: "لِيَ اشْتِهَاءٌ أَنْ أَنْطَلِقَ وَأَكُونَ مَعَ الْمَسِيحِ، ذَاكَ أَفْضَلُ جِدًّا" (في1: 23).

وقبله قال سمعان الشيخ: "الآنَ تُطْلِقُ عَبْدَكَ يَا سَيِّدُ حَسَبَ قَوْلِكَ بِسَلاَمٍ" (لو2: 29). وعبارة "تطلق" تعني عند هذين القديسين أن وجودهم في الجسد، هو قيد يريدان الانطلاق منه..

كان القديسون يريدون الذهاب بسرعة إلى السماء. ولما تأخر هذا عليهم: بنوا الكنائس على شبه السماء. وجعلوها مملوءة بالأنوار كالسماء.

ولما كانت السماء هي موطن الملائكة، لذلك نقول في التسبحة "السلام لكِ أيتها الكنيسة، بيت الملائكة". وتسمى رعاة الكنائس بلقب ملائكة الكنائس، كما قال الرب في سفر الرؤيا عن ملائكة الكنائس السبع (رؤ1: 20).

السماء طاهرة، وكذلك الكنيسة طاهرة

وكما أن الملائكة في السماء ينفذون مشيئة الله، هكذا الكنيسة تفعل ذلك على الأرض، ويصلي شعبها قائلين للرب: "لتكن مشيئتك كما في السماء، كذلك على الأرض".

ونضع في الكنيسة أيقونة الله جالسًا على عرشه، وأيقونات للملائكة. وننشد له قائلين: "مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات". يشعر المؤمن وهو داخل إلى الكنيسة، أنه داخل إلى السماء.

في الخارج – قبل أن يدخل – يتخلص من العالميات والماديات، ويدخل إلى الكنيسة روحًا طاهرًا يقول للرب: "بِبَيْتِكَ تَلِيقُ الْقَدَاسَةُ يَا رَبُّ إِلَى طُولِ الأَيَّامِ" (مز93: 5). ولما كانت السماء لا يوجد فيها الأشرار، ولا يدخلها نجس ولا رجس، هكذا كانت الكنيسة الأولى، لا تسمح لأولئك بدخول الكنيسة، بل يقفون في الخارج، إلى أن يدخلوا خورس التائبين، وتظل الكنيسة مجمعًا للقديسين.

ويشعر كل من يدخل الكنيسة، أنه يدخلها لكي يتقدس فيها قلبه وفكره، وينسى العالم ومشغولياته، ويركز فكره في الله، في مكان روحي تليق به الأفكار الروحية.

الكنيسة محبوبة، لأنك تلتقي فيها مع الله. ومحبوبة أيضًا، لأجل عمل روح الله فيها.

ومحبوبة لأجل البركات التي تنالها منها، والسلام الداخلي الذي تحصل عليه، كلما يبارك الأب الكاهن كل الشعب بعبارة "السلام لجميعكم" (إيريني باسي). وإذ بالإنسان داخل الكنيسة ينال بركة ونعمة وسلامًا وغفرانًا لخطاياه.

وأكثر من هذا، يتناول من الأسرار المقدسة، لكي يثبت في الله، ويثبت الله فيه. ويعيش في جو من الألحان المقدسة، ويتخلص من الجو العالمي.

وفي هذه المتعة الروحية ينشد قائلًا: "مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات".

يقول للرب داخلها: "اسمح يا رب أن أتفرغ لك خلال هذا الوقت الذي أقضيه في الكنيسة.. أنسى كل شيء لكي تصير أنت في فكري كل شيء. وتشبع كل شهوة قلبي المقدسة، حتى أنني أصرخ بكل مشاعري: "تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب".

إنه تعبير عجيب، يصدر في هذا المزمور من داود الملك، الذي كان غنى العالم وبهجته في يديه. ولكنه على الرغم من ذلك، لا يجد شيئًا من متعة العالم يشبع قلبه. إن قلبه لا يشبعه سوى الله وحده.. وهو بهذا الشعور الذي تذوب فيه نفسه للدخول إلى ديار الرب، يغبط خدام الرب المتواجدين في بيته، فيقول للرب:

"طوبى لكل الساكنين في بيتك، يباركونك إلى الأبد".

ونحن نجد أبواب بيت الرب مفتوحة أمامنا في كل وقت. فهل تشتاق وتذوب نفوسنا للدخول إليها، ولو لسجدة وصلاة؟! ما الذي يمنع؟!

هل تستطيع الكنيسة أن تفتح أبوابها باستمرار لكل من يدخل؟ ليس فى موعد الاجتماعات فقط، إنما كل وقت. إن الأب الكاهن حينما يسدل ستر الهيكل، قبل الانصراف من الكنيسة، يقول أثناءها: "يا رب اجعل باب بيعتك مفتوحًا أمامنا في كل زمان، وإلى آخر كل زمان. ولا تغلق باب بيعتك في وجوهنا".

وكنا ونحن شبان منذ حوالي خمسين سنة لنا اجتماعات مستمرة في الكنيسة، كجماعات صغيرة، وكأفراد. وفي كل وقت كان من يدخل إلى الكنيسة، يسمع أصوات الصلاة والتسبيح من بعض زملائه في الخدمة.. نعم، لم تكن الكنيسة تخلو من الصلوات، ولا تقتصر صلواتها على الاجتماعات الرسمية.

وكانت السُرج (القناديل) توقد باستمرار، ويوجد خادم كنسي مسئول عنها يسمى (القندلفت). وهذا النظام لا يزال موجودًا حاليًا في الأديرة. وتظل الأنوار دائمة في الكنيسة، لأن الكنيسة هي نور العالم. هي المنارة – كما سُميت في سفر الرؤيا – يستنير بها الناس. الإنسان في الكنيسة يتقابل مع عمل الروح القدس، ويتقابل مع بركات الكهنوت، ومع أرواح القديسين والملائكة. إن عبارة "مساكنك محبوبة" لا تطلق فقط على الكنائس والأديرة.

بل تطلق أيضًا على قلالي الرهبان وأماكن تواجدهم.

قلاية الراهب تعتبر كنيسة صغيرة، يمكن أن يخلع الزائر حذاءه قبل أن يدخلها، إن أتيح له أن يدخلها. ذلك لأن هذه القلاية هي مكان صلاة ومكان عبادة، ومكان مملوء من المزامير والألحان والتسابيح.

ولهذا نحن نفرح بزيارة القلالي القديمة، التي على مدى مئات السنين كانت تُصلّي فيها صلوات، ربما من عشرات الآباء الذين عاشوا فيها: كل واحد منهم أضاف إليها صلوات ومزامير وتراتيل وألحانًا. وملأها بجهاده ودموعه؛ فأصبحت القلاية مكانًا مقدسًا طُردّت منه الشياطين، وتعبت من الجهاد الروحي الذي فيه.

أما القلاية الجديدة فنباركها بالصلوات قبل أن تُسكن.

ونرفع فيها البخور، ونقرأ كلمة الله، ونرش فيها ماء مُصَلَّى عليه. ونترك الراهب الذي يسكنها لكي يملأها صلاة. كما أن المكان الذي بنيت فيه كان برية مقدسة، تقدست فيه الأرض قبل الأبنية الجديدة التي شُيدت عليه.

عن هذه الأماكن التى انهزمت فيها الشياطين، وطُردت منها، نقول: مساكنك محبوبة يا رب. وماذا أيضًا عن مساكننا الخاصة؟

هناك طقس يُسمّى تبريك المنازل الجديدة.

يأتي إليه الأب الكاهن، ويصلي ويرفع البخور، ويرشها ماء مُصلّى عليه. ولا يسكن فيها ساكنها الجديد إلا بعد هذه الصلاة التي يقول فيها الكاهن أيضًا – من أوشية الاجتماعات – "بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة".

ويتقدس البيت بالصلاة قبل السكنى فيه. وبعد ذلك يكون واجب الساكن أن يملأ البيت ترتيلًا. ويضع فيه صورًا مقدسة، ويلصق آيات من الكتاب بالجدران. ويظهر البيت لكل أحد أنه بيت مقدس، بيت للرب.

يدخله الزائر فيقول: "مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات". كما يتقدس البيت أيضًا بالحياة الطاهرة التي للذين يعيشون فيه.

ولذلك تجد بيوتًا معينة لها روحانية خاصة، بعكس بيوت أخرى سمحت بالخطية أن يدخلها عدو الخير..!

أتدرج في عبارة "مساكنك محبوبة" إلى القلب الطاهر الذي يسكنه الله. لا ننسى قول الرسول: "أَنَّكُمْ هَيْكَلُ اللهِ" (1كو3: 16&6: 19). لذلك قال: "فَمَجِّدُوا اللهَ فِي أَجْسَادِكُمْ وَفِي أَرْوَاحِكُمُ الَّتِي هِيَ للهِ" (1كو6: 20).

هكذا كانت قلوب القديسين.. وعندما تقول: "تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب"؛ إنما تقصد: أشتاق أن أدخل إلى هذا القلب، وأرى عمل الله فيه.

أرى كيف صيّره روح الله هيكلًا مقدسًا يحل الرب فيه. هذا القلب الذي قال عنه الرب في مزمور آخر: "هذِهِ هِيَ رَاحَتِي إِلَى الأَبَدِ. ههُنَا أَسْكُنُ لأَنِّي اشْتَهَيْتُهَا" (مز132: 14).

إن قال الرب هذا، عليك أن تستجيب وتقول له: "قُمْ يَا رَبُّ إِلَى رَاحَتِكَ، أَنْتَ وَتَابُوتُ موضع قدسك" (مز132: 8). فإن استراح الله في قلبك هذا، وأصبح هيكلًا للروح القدس، حينئذ سوف تنظر الملائكة إلى هذا القلب المقدس، وتقول له: "مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات".

إن السيد الرب يجول يبحث عن الأماكن التي يستريح فيها روحه القدوس، التي يستريح فيها الرب وهو لا يجد مكانًا يسند فيه رأسه (لو9: 58).

وهو لا يزال واقفًا يقرع على بابك لتفتح له. فإن فتحت له هذا القلب، ودخل فباركك، وطرد منك كل شهوة ردية، وملأ هذا القلب بحبه، وسكن فيه، حينئذ سوف تقول له: "مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات".

ما أسهل أن نقف أمام أيقونات القديسين الذين جاهدوا وغلبوا، ونقول للرب "مساكنك محبوبة".

تقول هذه العبارة، وأنت أمام أيقونة الأنبا أنطونيوس، أو الأنبا بولا، أو الأنبا بيشوي، أو أمام أيقونة مارجرجس، أو القديس أثناسيوس الرسولي، أو غير هؤلاء من الرعاة، بل ومن التائبين كالقديس أوغسطينوس أو القديس الأنبا موسى الأسود. تنظر إلى كل هؤلاء وتقول: "مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات".

في إحدى المرات سألت نفسي وقلت: ما هي السماء التي يسكنها الله؟ هل هي هذا المكان العالي علينا، الذي نتطلع إليه كلما ننظر إلى فوق؟

أم سماءه هي أرواح الملائكة التي هي أيضًا مساكن محبوبة لله؟ أم أن سماءه هي التي ذُكرت فى هذين البيتين من الشعر:

فـي سماءٍ أنت حـقًا إنمــا كل قلــب عـاش بـالـحب سماك

عرشك الأقدس قلب قد خلا من هوى الكل فلا يحوي سواك

[1] مقال لقداسة البابا شنوده الثالث نُشر في مجلة الكرازة، بتاريخ 25 يوليو 1975م

الفصل الخامس رَضِيتَ يَا رَبُّ عَن أَرْضِكَ

رضيت يا رب عن أرضك[1]

[مز 84] (85)

إنه أحد مزامير الساعة السادسة. أثناء القداس يصليه الكاهن الخديم. يرمز المزمور إلى عمل الفداء الذي قام به السيد المسيح على الصليب، حيث الرحمة والحق تلاقيا. كما يعّبر المزمور أيضًا عن الحياة الروحية الفردية، وعن حياة الكنيسة.

يبدأ المزمور بقول المصلي:

رضيت يا رب عن أرضك

أول شيء يحاول المصلي أن يتأكد منه هو رضى الله، لأن الخطية الأولى سببت غضب الله على الإنسان وعلى الأرض، عندما خلق الله الأرض وخلق الإنسان، "وَرَأَى اللهُ كُلَّ مَا عَمِلَهُ فَإِذَا هُو حَسَنٌ جِدًّا" (تك1: 31).

ثم عندما أخطأ الإنسان، قال الله له: "مَلْعُونَةٌ الأَرْضُ بِسَبَبِكَ بِالتَّعَبِ تَأْكُلُ مِنْهَا كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِكَ. وَشَوْكًا وَحَسَكًا تُنْبِتُ لَكَ" (تك3: 17-18). فالأرض الحسنة الجميلة لُعِنَت بسبب خطية الإنسان. وفي خطية قايين عاد الرب إلى ذكر اللعنة. فقال لهذا القاتل: "مَلْعُونٌ أَنْتَ مِنَ الأَرْضِ الَّتِي فَتَحَتْ فَاهَا لِتَقْبَلَ دَمَ أَخِيكَ مِنْ يَدِكَ. مَتَى عَمِلْتَ الأَرْضَ لاَ تَعُودُ تُعْطِيكَ قُوَّتَهَا" (تك4: 11، 12). وهكذا تمردت الأرض على الإنسان بسبب الخطية. فأصبحت لا تعطيه قوتها، وأصبحت أيضًا تنبت له الشوك والحسك. كما تمردت عليه أيضًا وحوش الأرض. ولا يجد المصلي أمامه إلا أن يقول: رضيت يا رب عن أرضك؟

هل رضيت يا رب عن الأرض، ورفعت عنها اللعنة القديمة؟

الأرض التي سبق فأغرقتها بالطوفان في أيام نوح. الأرض التي أحرقت بعض مدنها بالنار في أيام لوط (تك19). الأرض التي سمحت أن تفتح فاها، وتبتلع قورح وداثان وأبيرام (عد16: 32). الأرض التي تدنست وتنجست بخطايا الناس. هل رضيت يا رب عنها؟

كلمة (أرض) تعني أيضًا الإنسان ذاته

فهي تعني الأرض والساكنين فيها. فحينما نقول في المزمور: "رَنِّمِي لِلرَّبِّ يَا كُلَّ الأَرْضِ" (مز96: 1) لا نعني التراب والجبال والأنهار، إنما نعني سبحي الرب يا كل المسكونة، أو سبحوا الرب يا ساكني الأرض.

نعم يا رب.

هذه الأرض إن أنتجت ثلاثين وستين ومائة، فهي أرضك. وإن أخرجت شوكًا وحسكًا، هي أيضًا أرضك. هي خليقتك وصنعة يديك "لِلرَّبِّ الأَرْضُ وَمِلْؤُهَا. الْمَسْكُونَةُ، وَكُلُّ السَّاكِنِينَ فِيهَا" (مز24: 1).

فارضَ يا رب عن أرضك

نحن يا رب – مهما أخطأنا إليك – فلا نزال أولادك، شعبك وغنم رعيتك، حتى إن ضللنا، فنحن أمامك أبناء. فهل رضيت يا رب عن أرضك؟ مهما غضبت عليها فهي أرضك. ومهما أخطأت إليك، فهي أرضك..

فلذلك، الابن الضال: عندما ترك بيت أبيه، وذهب إلى كورة بعيدة، وأنفق مال أبيه في عيش مسرف، وعاد أخيرًا، قال عنه الأب: "ابْنِي هذَا كَانَ مَيِّتًا فَعَاشَ، وَكَانَ ضَالًا فَوُجِدَ" (لو15: 24).

إنه ابني حتى لو كان ضالًا وميتًا، حتى إن كان فتيلة مدخنة أو قصبة مرضوضة (إش42: 3) (مت12: 20).. فلا تتخلّ يا رب عن أبوتك لهذه الأرض، مهما أخطأت إليك. ليتك تعود إلى محبتك الأولى لها.

وتقول لها عبارتك المعزية: "لُحَيْظَةً تَرَكْتُكِ، وَبِمَرَاحِمَ عَظِيمَةٍ سَأَجْمَعُكِ. بِفَيَضَانِ الْغَضَبِ حَجَبْتُ وَجْهِي عَنْكِ لَحْظَةً، وَبِإِحْسَانٍ أَبَدِيٍّ أَرْحَمُكِ" (إش54: 7، 8). حينئذ تجيبك أرضك بمزمور عبدك داود "أُعَظِّمُكَ يَا رَبُّ لأَنَّكَ نَشَلْتَنِي وَلَمْ تُشْمِتْ بِي أَعْدَائِي" (مز30: 1).

نحن نعلم كم تمردت عليك هذه الأرض.

هذه التي امتلأت خطية وفسدت قدامك. نعلم أن صراخها قد صعد إليك ونزلت لترى كم فعلت (تك18: 20-21). نعلم أن كل شر مكشوف أمامك.

أرضـــك الفــضلى التي ازدادت على الأفلاك حســـنًا

استُذلت واستُبيحت لــــم تــعــد أهـــــلًا لــســكنى

تدنست، وأحبت الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالها كانت شريرة (يو3: 19). العالم بك كُوّن، والعالم لم يعرفك. إلى خاصتك أتيت، وخاصتك لم تقبلك (يو1: 10-11). رفضوك أيها الحبيب مثل الميت المرذول. وجُرحت في بيت أحبائك (زك13: 6). حتى قلت على فم المرنم: "أَكْثَرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِي الَّذِينَ يُبْغِضُونَنِي بِلاَ سَبَبٍ" (مز69: 4).

كم مرة تكبرت هذه الأرض وتجبرت، وأغلقت أبوابها في وجهك، ورفضت قبولك؟!

حتى قال تلميذاك: "أَتُرِيدُ أَنْ نَقُولَ أَنْ تَنْزِلَ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُفْنِيَهُمْ، كَمَا فَعَلَ إِيلِيَّا أَيْضًا" (لو9: 54).

ولكنك أنت يا رب كما أنت، الإله الحنون الطيب "رَحِيمٌ وَرَؤُوفٌ، طَوِيلُ الرُّوحِ وَكَثِيرُ الرَّحْمَةِ" (مز103: 8)، أجبت هذين التلميذين موبخًا بقولك: "لَسْتُمَا تَعْلَمَانِ مِنْ أَيِّ رُوحٍ أَنْتُمَا! لأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُهْلِكَ أَنْفُسَ النَّاسِ، بَلْ لِيُخَلِّصَ" (لو9: 55-56).

بل قلت في مناسبة أخرى: "لأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يَطْلُبَ وَيُخَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ" (لو19: 10).

عجيب قولك هذا يا رب! لم تقل "يطلب ما قد سقط"، وإنما قلت "يطلب ويخلص ما قد هلك"، فهل رضيت يا رب عن أرضك؟ وهل حان زمن افتقادك لها؟ (لو19: 44).

حدث ذلك حينما تجسدت وأتيت إلى العالم. كان ذلك في ملء الزمان، الزمان الذي حنّت فيه أحشاؤك، وقلت رحمة أرحمه (إر31: 20).

فأتيت إلى العالم لتخلصه. أتيت إليه في إخلاء ذات (في2: 7). وولدت في مذود بقر، ولكن جمهورًا من الجند السماوي غنّى قائلًا: "الْمَجْدُ للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ" (لو2: 13، 14). حينئذ أحسسنا جميعًا أنك قد رضيت يا رب عن أرضك. قبل ذلك مرّت فترة طويلة من الخصومة.

لم يأتِ فيها إلى الأرض أنبياء، ولا مرسلون من عند الله. ولم تكن هناك رؤى من الله ولا أحلام ولا ملائكة. انقطع هذا كله عن الأرض. وكان عصرًا طويلًا ومريرًا من التخلي. ثم رضيت يا رب عن أرضك.

وبدأت تباشير الصلح تظهر..

ملاك ظهر لزكريا يبشره بميلاد المعمدان (لو1: 11). وملاك ظهر للسيدة العذراء يبشرها بميلاد المسيح (لو1: 26، 27). وملاك ظهر في حلم ليوسف النجار يقول إن الذي حبلت به مريم هو من الروح القدس (مت1: 20). وملاك بشر الرعاة بميلاد مخلص هو المسيح الرب (لو2: 10،11).

وقرأنا أيضًا أن الله قد أوحى إلى المجوس في حلم بأن لا يرجعوا إلى هيرودس (مت2: 12). وأن ملاكًا ظهر ليوسف في حلم يقول له: "قُمْ وَخُذِ الصَّبِيَّ وَأُمَّهُ وَاهْرُبْ إِلَى مِصْرَ" (مت2: 13). ثم ملاكًا آخر ظهر له في حلم يقول له أن يرجع إلى أرضه (مت2: 19، 20). ثم أوحي إليه في حلم أن ينصرف إلى نواحي الجليل (مت2: 22). إذًا إن مرت عليك فترة من التخلي، لا تيأس.

إن مرّ عليك وقت شعرت فيه أن الله قد تركك. لم يعد يتكلم في قلبك، ولا يعزيك. ولم تعد تشعر بصلة بينك وبينه، ولا بوجوده في حياتك، لا حرارة في الصلاة، ولا دموع، وربما لا رغبة في الصلاة ولا اشتياق. ولا حماس للتناول ولا للاعتراف.. وكأنك في سبي من الخطية أو من الفتور، حينئذ تصرخ إلى الرب، لكي يرضى عن أرضه، ويرد سبي يعقوب. قل له: متى يا رب نصطلح، ونرجع سويًا إلى الحب القديم؟

فرّح وجه الأرض، ليرو حرثها، ولتكثر ثمارها!

أعدّها للزرع والحصاد، ودبّر حياتنا كما يليق.. متى ترضى يا رب عن هذا القلب، وتسكنه كما كان، هيكلًا لروحك القدوس؟ متى تعود لتملأه بالتأملات الصالحة، كما كان منذ زمان؟ أعنّي يا رب على خلاص نفسي، ولا تسمح للشيطان أن يسبي فكري وشعوري.

غضب الرب مرة على الأرض، ثم عاد وصالحها، من أجل إنسان واحد بار.

كان ذلك في أيام أبينا نوح، غضب الله على الأرض، فأغرقها بالطوفان وأمات كل حي، ولما رسى الفلك، بنى نوح مذبحًا، وقدّم عليه محرقات للرب، من كل البهائم الطاهرة "فَتَنَسَّمَ الرَّبُّ رَائِحَةَ الرِّضَا. وَقَالَ الرَّبُّ فِي قَلْبِهِ: "لاَ أَعُودُ أَلْعَنُ الأَرْضَ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ الإِنْسَانِ، وَلاَ أَعُودُ أَيْضًا أُمِيتُ كُلَّ حَيٍّ كَمَا فَعَلْتُ" (تك8: 20 ،21). وأقام الله ميثاقًا مع أبينا نوح، قوس قزح في السحاب، حتى لا يعود يهلك كل ذي جسد، ولا يكون طوفان فيما بعد (تك9: 11-13).

وهكذا رضي الله على الأرض كلها، من أجل محُرقات أبينا نوح البار.

من أجل إنسان واحد بار، منع الله ضربة الفناء عن الأرض، وقال لا أعود ألعن الأرض. بهذا نعرف مقدار وجود القديسين وبركتهم للأرض، إذ يمنعون غضب الله عنها، ويعيدون إليها رضى الله عليها، من أجل أن الله فرح بحياتهم التي يتنسم منها رائحة الرضا.

إنهم قديسون كلما يراهم الله يرضى، ويرفع غضبه عن الأرض..

مثال ذلك داود النبي بالنسبة إلى شاول الملك.. كان الرب قد غضب على شاول، ففارقه روح الرب، وبغته روح رديء من قِبل الرب (1صم16: 14). وكان هذا الروح يصرعه ويتعبه. فيقف داود بينهما "فيَرْتَاحُ شَاوُلُ وَيَذْهَبُ عَنْهُ الرُّوحُ الرَّدِيءُ" (1صم16: 23). داود يقف وسيطًا، وفيه روح الله (1صم16: 13). يراه الرب فيرضى، ويسمع الروح الرديء مزاميره فيخاف ويترك شاول. أحيانًا يرضى الله عن أرضه، عندما يزول سبب غضبه عليها.

كان غضب الله على الأرض، بسبب وجود أنبياء البعل وأنبياء السواري، الذين كانوا يأكلون على مائدة الملكة إيزابل (1مل18: 19). فمنع الله المطر عن الأرض على لسان إيليا النبي، وسادت المجاعة، فلما قدم إيليا محرقة قبلها الله، وخلّص إيليا الأرض من كل هؤلاء الأنبياء الكذبة.

وكأنه قال للرب: "رضيت يا رب عن أرضك"، فأرسل الله المطر على الأرض، وانتهت المجاعة. إن كنا نسأل الله قائلين: "رضيت يا رب عن أرضك"، لا شك أنه يجيب: وهل أزلتم سبب غضبي عليها، ويقول: "فِي وَسَطِكَ حَرَامٌ يَا إِسْرَائِيلُ" (يش7: 13). هكذا قال الرب ليشوع، حينما انهزم الجيش أمام بلدة صغيرة اسمها عاي، بينما كان قد انتصر من قبل على مدينة عظيمة هي أريحا. ذلك لأنه حدثت خيانة، إذ أن عخان بن كرمي أخذ من الحرام، فغضب الرب على الشعب. فلما مزق يشوع ثيابه، وتذلل أمام الله وسأل عن السبب، أجابه: "قَدْ أَخْطَأَ إِسْرَائِيلُ، بَلْ تَعَدَّوْا عَهْدِي الَّذِي أَمَرْتُهُمْ بِهِ" (يش7: 11). فلما تم رجم عخان بن كرمي عقوبة له على خيانته "رَجَعَ الرَّبُّ عَنْ حُمُو غَضَبِهِ" (يش7: 26).

حدث نفس الوضع للسفينة بسبب يونان. خالف يونان أمر الرب، فلم يذهب إلى نينوى. فركب سفينة ذاهبة إلى ترشيش، "فَأَرْسَلَ الرَّبُّ رِيحًا شَدِيدَةً إِلَى الْبَحْرِ، فَحَدَثَ نَوْءٌ عَظِيمٌ فِي الْبَحْرِ حَتَّى كَادَتِ السَّفِينَةُ تَنْكَسِرُ" (يون1: 4)؛ فبذل البحارة كل جهدهم لإنقاذ السفينة فلم يستطيعوا. وأخيرًا قال لهم يونان: "خُذُونِي وَاطْرَحُونِي فِي الْبَحْرِ فَيَسْكُنَ الْبَحْرُ عَنْكُمْ، لأَنَّنِي عَالِمٌ أَنَّهُ بِسَبَبِي هذَا النَّوْءُ الْعَظِيمُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ أَخَذُوا يُونَانَ وَطَرَحُوهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَقَفَ الْبَحْرُ عَنْ هَيَجَانِهِ" (يون1: 12-15). هنا ونقول عن السفينة وأهلها: "رضيت يا رب عن أرضك".

انزع يا أخي الشر من حياتك، فيرضى الرب عنك.

تخلص من المخالفة التي كانت ليونان، ومن الحرام الذي أخذه عخان، وتخلص من أصنامك التي مثل أصنام أنبياء البعل وأنبياء السواري، حينئذ يرضى الرب عن أرضك، ويرد سبي يعقوب..

وابحث عن إرضاء الله قبل كل شيء.

قل له: لست أريد يا رب شيئًا سوى إرضائك. فإن رضيت ستحقق لي كل ما أحتاجه حتى دون أن أطلب. عندما شرح موسى أنواع الذبائح في سفر اللاويين، ذكر أولًا المُحرَقة التي من أجل إرضاء الله "كرائحة سرور للرب" (لا1: 9-13-17)، قبل باقي الذبائح التي من أجل غفران الخطايا، كذبيحة الخطية وذبيحة الإثم (لا4، 5).

وفي لوحي الشريعة، نجد أن اللوح الأول يشمل الأربع وصايا الأولى، الخاصة بواجباتنا حيال الله. أما اللوح الثاني فيشمل الوصايا الباقية الخاصة بمعاملاتنا مع الناس (خر20، تث 5).

ولما سئل السيد المسيح عن الوصية العظمى في الناموس. قال: "تُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ، وَالثَّانِيَةُ مِثْلُهَا: تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ" (مت22: 36-39). إذًا باستمرار الله هو الأول. وبنفس الوضع في الصلاة الربانية: الطلبات الثلاث الأولى خاصة بالله، وباقي الطلبات خاصة بنا نحن. لذلك اطلب رضى الله أولًا، حتى قبل أن تطلب غفران خطاياك. وإذا رضي الله عن أرضك سيمنحك غفران الخطايا. وهنا نسأل: ماذا تعمل الأرض لكي يرضى الله عنها؟

أولًا يرضى الله عنها بالتوبة وانسحاق النفس، والوصول إلى التراب والرماد. تصرخ كما قال داود النبي في توبته: " تَعِبْتُ فِي تَنَهُّدِي. أُعَوِّمُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سَرِيرِي وَبِدُمُوعِي أبل فِرَاشِي" (مز6:6). ثم بعد ذلك تسلك في وسائط النعمة، وفي ناموس الرب تلهج نهارًا وليلًا، وتملأ القلب من محبة الله.

وقد يرضى الرب عن أرضك بعد عقوبة تتلقاها.

حدث ذلك بالنسبة إلى شمشون الجبار. لقد عاد الرب ورضي عن شمشون بعد كسر نذره لما سئم من إلحاح دليلة عليه، ولكن متى رضي الرب عليه، وكيف؟ ذلك بعد أن قاسى شمشون ألوانًا من الذل، وفُقئت عيناه، واستهزأ به الأطفال، وصار يجرّ الطاحون كالحيوانات (قض16: 21). وضاعت هيبته وضاع وقاره. وقضى في هذا الذل زمنًا، قبل أن يصرخ قائلًا: "رضيت يا رب عن أرضك"؟! ورضي الرب أخيرًا عليه واستجاب له..

وحدث ذلك أيضًا مع القديس يعقوب المجاهد. كان قد أخطأ، وشعر بتخلي النعمة عنه. فترك مكانه، وسكن في القبور. وقضى سنوات طويلة في ذل أمام الله، بتوبة صادقة، واختفاء عن الناس، واحتقار لذاته، وبعده عن مجده الأول. وأخيرًا عاد الرب ورضي عن أرضه، وقبل توبة يعقوب. وأعاد إليه نعمته. أشرق على قلبه مرة أخرى.

إن للخطية نتائج مُرّة ينبغي أن نتحملها في انسحاق قلب، قبل أن نسأل الرب قائلين: رضيت يا رب عن أرضك؟ وقبل أن نقول له أيضًا:

رددت سبي يعقوب؟

كثيرًا ما نخطئ، ولا نريد أن نذوق ثمار الخطية المُرّة.

داود النبي أخطأ. وفي بادئ الأمر ما كان يحسّ نتائج ما اقترفه، ولا بشاعته! إلى أن أيقظه ناثان النبي من غفلته (2صم12). وبدأ داود يبكي على خطيته حتى بلل فراشه بدموعه، قبل أن يقول: "رضيت يا رب عن أرضك".

وهكذا فعل القديس يعقوب المجاهد، والقديس تيموثاوس، بعد أن شعر كل منهما بخطيئته، وبالنتائج المُرّة للخطية. يكفي أنها مرحلة من السبي، سُبِيَ فيها القلب والفكر، وجعلا الجسد أيضًا يخطئ ويُسبَى. هنا يعترف الخاطئ أنه في سبي، ويطلب من الرب أن يرد سبيه. يقول في انسحاق: "أنت يا رب الذي ترد سبينا. ترده بعمل نعمتك فيَّ. أنت يا رب تعرف ضعف طبيعتي ويقظة أعدائي وقوّتهم".

أنت الذي فتحت أبواب الجحيم، وأخرجت المسبيين من الشيطان هناك (أف 4: 8). ورددت سبي يعقوب من الجحيم، ونقلت هذا السبي إلى الفردوس. وفتحت الطريق إلى شجرة الحياة. وقلت لملاك الكاروبيم الذي كان يحرس شجرة الحياة بسيف من نار (تك24:3) "الآن رُد سيفك إلى غمده، وافتح الطريق ليدخل الذين كانوا في سبي".

أنت يا رب الذي تكلمت فى قلب كورش ملك فارس (عز1:1). لكي يرد السبي إلى أورشليم، وحوّلت القلب الصخري إلى قلب لحم (حز36: 26). فهل رضيت الآن يا رب عن أرضك؟ وهل رددت سبي يعقوب؟ هل رددت سبي هذا القلب الذي تملكته الخطية، وسَبَت جميع مشاعره؟ وهل رددت سبي هذا العقل الذي سبَت الخطية كل أفكاره؟ وهل رددت سبي هذا اللسان الذي يتكلم بما لا يليق؟

هل رددت سبينا يا رب، وأعدتنا إلى رتبتنا الأولى؟

ما أجمل قولك لتلميذي يوحنا المعمدان: "اَلْعُمْيُ يُبْصِرُونَ، وَالْعُرْجُ يَمْشُونَ، وَالْبُرْصُ يُطَهَّرُونَ، وَالصُّمُّ يَسْمَعُونَ، وَالْمَوْتَى يَقُومُونَ، وَالْمَسَاكِينُ يُبَشَّرُونَ. وَطُوبَى لِمَنْ لاَ يَعْثُرُ فِيَّ" (مت11: 5، 6).

لقد رددت يا رب سبي كل هؤلاء. ونحن نؤمن أنك قادر أن تفعل ذلك معنا. ولسنا نعثر فيك. السبي هو بسبب الخطية..

فإن سألنا الرب أن يرد سبي يعقوب، يقول لنا: "اتركوا الخطية فينتهي سبيكم". ولكننا نرد ونقول: وكيف نتركها بدون معونتك؟! ألست أنت القائل: "بِدُونِي لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا" (يو15: 5).

إذًا قم أيها الرب الإله، وليتبدد جميع أعدائك القائمين علينا وليقل لك كل منا "توبني فأتوب" (إر31: 18). أولادك يا رب المسبيون في بابل، لم يستطيعوا أن يصلّوا. قالوا: "عَلَى أَنْهَارِ بَابِلَ هُنَاكَ جَلَسْنَا، بَكَيْنَا أَيْضًا عِنْدَمَا تَذَكَّرْنَا صِهْيَوْنَ" (مز137: 1).

في أرض السبي التي سبانا إليها الشيطان، التي سُمّيت بابل، هناك جلسنا فبكينا حينما تذكرنا الأيام الحلوة التي قضيناها معك، حول المذبح والذبيحة، وفي الصلوات والتسبيح، هناك في مدينة الله المقدسة، وعلى جبله الدسم، نتمتع ببركاته الروحية. أما في أرض السبي. فعلى الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا. لأن هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، فقلنا: كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟! كيف نغني أغنية للرب، ونحن متغربون عنه، في أرض الخطية؟! لذلك ارددنا يا رب فنخلص. "حِينَئِذٍ امْتَلأَتْ أَفْوَاهُنَا ضِحْكًا، وَأَلْسِنَتُنَا تَرَنُّمًا. حِينَئِذٍ قَالُوا بَيْنَ الأُمَمِ: إِنَّ الرَّبَّ قَدْ عَظَّمَ الْعَمَلَ مَعَ هؤُلاَءِ. عَظَّمَ الرَّبُّ الْعَمَلَ مَعَنَا، وَصِرْنَا فَرِحِينَ" (مز126). لنسأل: كيف وصلنا إلى هذا، ونتحاشى الأسباب حتى لا يتكرر.

أسوأ خطيئة يقع فيها الإنسان، حينما يكون مسبيًا في الخطية، ويحب السبي ويفرح به.

وكلما ينجيه الرب من السبي، يعود فيشتهيه!! مثل الذين أخرجهم من نير عبودية فرعون، وعادوا يقولون: "لَيْتَنَا مُتْنَا بِيَدِ الرَّبِّ فِي أَرْضِ مِصْرَ، إِذْ كُنَّا جَالِسِينَ عِنْدَ قُدُورِ اللَّحْمِ نَأْكُلُ خُبْزًا لِلشَّبَعِ" (خر16: 3). هذه حالة الإنسان الضائع، الذي حتى لو تركته الخطية يشتاق إليها، ويود لو يقع في سبيها مرة أخرى.

أما الذي يشعر بسبيه، ويطلب من الرب أن يرد سبيه، فهذا قريب من الخلاص. إنه يطلب من الرب أن تنتهي فترة التخلي، وأن يرسل إليه نحميا أو عزرا أو زربابل.

لا بد أن تنكسر النفس أمام الله، لكي يرد سبيها. تقول له: "أنظر إلى ذلي ومسكنتي ونجني" (مز119). وحينئذ "من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين، الآن أقوم – يقول الرب – أصنع الخلاص علانية" (مز12: 5).

إذًا قم أيها الرب، وليتبدد جميع أعدائك، وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف، وربوات ربوات يصنعون مشيئتك.

قبل أن يولد يعقوب، قال الرب إنه أحب يعقوب (رو9: 13). وها قد سُبيَ يعقوب! فالآن يا رب "هوذا الذي تحبه مريض" كما قيل عن لعازر (يو11: 3). فلا تبطئ يا رب أيامًا حتى يموت وينتن. "اللهم التفت إلى معونتي. يا رب أسرع وأعني" (مز70: 1). ما أجمل ما قيل عن سبي سدوم: "فَلَمَّا سَمِعَ أَبْرَامُ، أَنَّ أَخَاهُ سُبِيَ جَرَّ غِلْمَانَهُ الْمُتَمَرِّنِينَ" (تك 14:14) "وَاسْتَرْجَعَ لُوطًا أَخَاهُ أَيْضًا وَأَمْلاَكَهُ".

فاسترجعني يا رب إليك، حتى لو كان ذلك بسبب اختياري لسدوم.

عندما تقول: "رضيت يا رب عن أرضك، رددت سبي يعقوب"، ربما كلمة "أرضك" تشمل معانٍ كثيرة..

إما أن هذه الأرض تعني العالم كله. أو قد تقصد رضيت يا رب عن كنيستك وشعبك أو رضيت يا رب عن هذه النفس التي تتحدث إليك، وعن هذا القلب الذي تسكنه، وهذه الروح التي أعددتها لتكون هيكلًا لروحك القدوس (1كو3: 16).